-

郭雪峰教授“单分子科学的机遇与挑战”主题讲座

郭雪峰教授“单分子科学的机遇与挑战”主题讲座2023年6月21日14:00,北京大学教授郭雪峰应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“单分子科学的机遇与挑战”主题讲座,讲座在教一楼114教室举行。

郭雪峰教授在讲座中首先展示了对开发高效光刻方法的持续兴趣和巨大努力,这些光刻方法能够通过自上而下的微/纳米加工与自下而上的分子组装相结合来创建分子电子器件。这些器件使用纳米覆盖的碳材料(如单壁碳纳米管(SWCNTs)和石墨烯)作为点接触,通过电子束光刻和精密氧等离子体刻蚀形成。通过牢固的酰胺键,与二胺基团桥联的功能分子被共价连接到羧酸功能化的纳米Gap中,形成具有所需功能的稳定的碳电极-分子连接。接着,利用这些方法揭示了单个金属-DNA双链的电荷传输对堆积完整性的依赖关系,并制作了能够在单个事件水平上实现对化学反应或生物相互作用的无标记、实时电检测的分子器件,或者在暴露于电场、磁场、离子、pH和光等外部刺激时切换其分子电导。最后郭雪峰教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

郭雪峰,北京大学长江特聘教授、国家杰出青年基金获得者和中组部万人计划科技创新领军人才。2001年于北京师范大学获得学士和硕士学位2004年于中国科学院化学研究所获得博士学位,2004~2007年在哥伦比亚大学从事博士后研究工作,2008年入职北京大学。长期从事分子材料和器件的研究,发展了制备稳定单分子器件的突破性方法,构建了国际首例稳定可控的单分子电子开关器件,发展了单分子电学检测的核心技术,开拓了单分子科学与技术研究的新领域。

-

刘冬生教授“核酸超分子水凝胶”主题讲座

刘冬生教授“核酸超分子水凝胶”主题讲座2023年6月23日下午14:00时,清华大学教授刘冬生应黄辉教授邀请来中国科学院大学“先进材料与技术”国科大讲坛开展“核酸超分子水凝胶”主题讲座,讲座在教一楼114教室举行。

刘教授在报告中提出了全刚性分子构造的超分子水凝胶模型,可以避免由于高分子链熵卷曲产生的拓扑小孔,使之具有类似细胞外基质的超高通透性。

利用核酸双链分子刚性大且水溶的特点,通过序列和结构设计,构造了一系列核酸超分子水凝胶,并通过实验和理论模拟证明了全刚性分子网络的高通透性。此类水凝胶还具有强度高、成胶快速、可注射、自愈合以及生物相容性好等特点,在此基础上,探索了其生物医学应用,研究证明该凝胶可以载带干细胞,利用生物体损伤部位分泌的自体信号调控干细胞增殖与分化在脊髓全断损伤修复等研究中获得了优异的效果。利用核酸序列的可设计性,他们还在此凝胶的架构上实现了水凝胶材料的力学性质单变量调控,研究了材料力学性质对干细胞分化的影响,结果证明了力学性质不会对袖经干细胞的分化产生直接影响。最后刘冬生教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

主讲人介绍:刘冬生,清华大学化学系教育部长江学者特聘教授教授、博士生导师。中国化学会会士、英国皇家化学会会士;入选创新人才推进计划中青年科技创新领军人才计划,中组部“万人计划”领军人才,获得过“第一届中国化学会~英国皇家化学会青年化学奖”,“第七届中国化学会巴斯夫青年知识创新奖”。担任了基金委“杰出青年基金”、重点项目、创新群体项目负责人,科技部重大基础研究专项项目 (973项目) 首席科学家。现任《Polymer》、《高分子学报》、《高等学校化学学报》副主编,中国化学会高分子学科委员会秘书长。主要从事核酸合成与修饰,核酸超分子材料方面的研究。

-

宛新华教授“螺旋聚苯乙炔的构象与功能”主题讲座

宛新华教授“螺旋聚苯乙炔的构象与功能”主题讲座2023年5月23日14:00,北京大学教授宛新华应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“螺旋聚苯乙炔的构象与功能”主题讲座,讲座在教一楼114教室举行。

手性的引入为高分子的结构设计提供了更多的可控变量。螺旋结构是种重要的手性结构,光学活性螺旋高分子在手性识别、对映选择性分离不对称催化、圆偏振荧光、信息存储和多通道传感等方面具有广泛的实际和潜在应用,正成为功能材料领域的一个重要研究方向。

宛新华教授在讲座中首先介绍了利用分子内酰胺键之间的强氢键,得到主链发光的单取代聚乙炔,研究了各种内、外在因素对荧光性质的影响。利用氢键的溶剂与温度响应性,实现了荧光和CPL的可逆开关,使其在CPL检测器中应用。并介绍了一种新开发的自显示活性酯-胺反应,能用肉眼可见的荧光变化实时定量监测反应进程,可以用于识别结构多样的非手性有机胺,对各种手性胺表现出对映选择性,可提供多通道可视化定量检测。接着宛新华教授向同学们讲解了一类新型的两亲性聚苯乙炔均聚物,其在溶液中可自组装形成规整的六方纳米片,同时可表现出二维尺度上的手性传递过程。其生长过程表现出“先成核后生长”的特点,其内部的刚性螺旋聚合物分子呈现六方柱状排列。利用聚苯乙快螺旋构象的差异,实现了螺旋构象驱动的“自拆分”;在有序的六方晶格限制下,聚苯乙炔的圆偏振荧光强度显著增强。最后宛新华教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

宛新华,教授,博士生导师,北京大学高分子化学与物理教育部重点实验室主任。1997年获得国家自然科学三等奖 (排名2) ,1998年获国务院政府特殊津贴,2003年获国家杰出青年基金资助,2004年入选首批新世纪百千万人才工程国家级人选名单,2010获聘教育部长江学者特聘教授2018年教育部自然科学二等奖 (排名2) 。研究兴趣及领域: 高分子合成与先进功能材料。发表SCI收录论文近200余篇,撰写6本英文书的章节。

-

于冬宏教授“共轭断裂:全聚合物太阳能电池中电子受体聚合物的新设计策略”主题讲座

于冬宏教授“共轭断裂:全聚合物太阳能电池中电子受体聚合物的新设计策略”主题讲座2023年5月18日13:00,丹麦奥尔堡大学于冬宏教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“共轭断裂:全聚合物太阳能电池中电子受体聚合物的新设计策略”主题讲座,讲座在教二楼106教室举行。

地球上自生命诞生以来。就主要依靠太阳提供的热辐射生存。太阳能是大自然赋予人类的一个取之不尽、用之不竭的能源宝库。有机太阳能电池(OSCs)具有低成本、质量轻、超薄、柔性、易于大面积制备等诸多优点,在便携式、柔性电池、光伏建筑供能等领域具有广阔的应用前景。

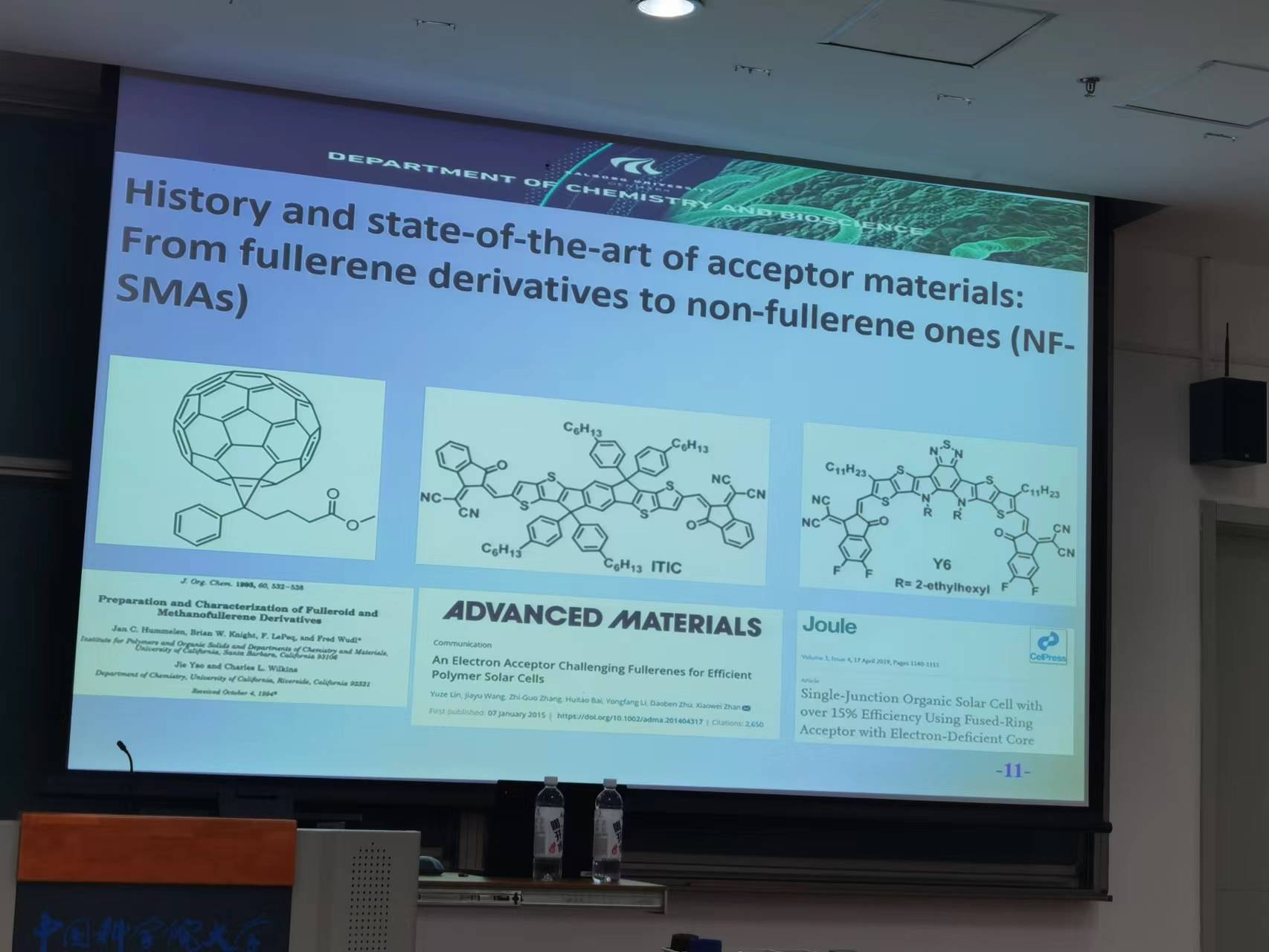

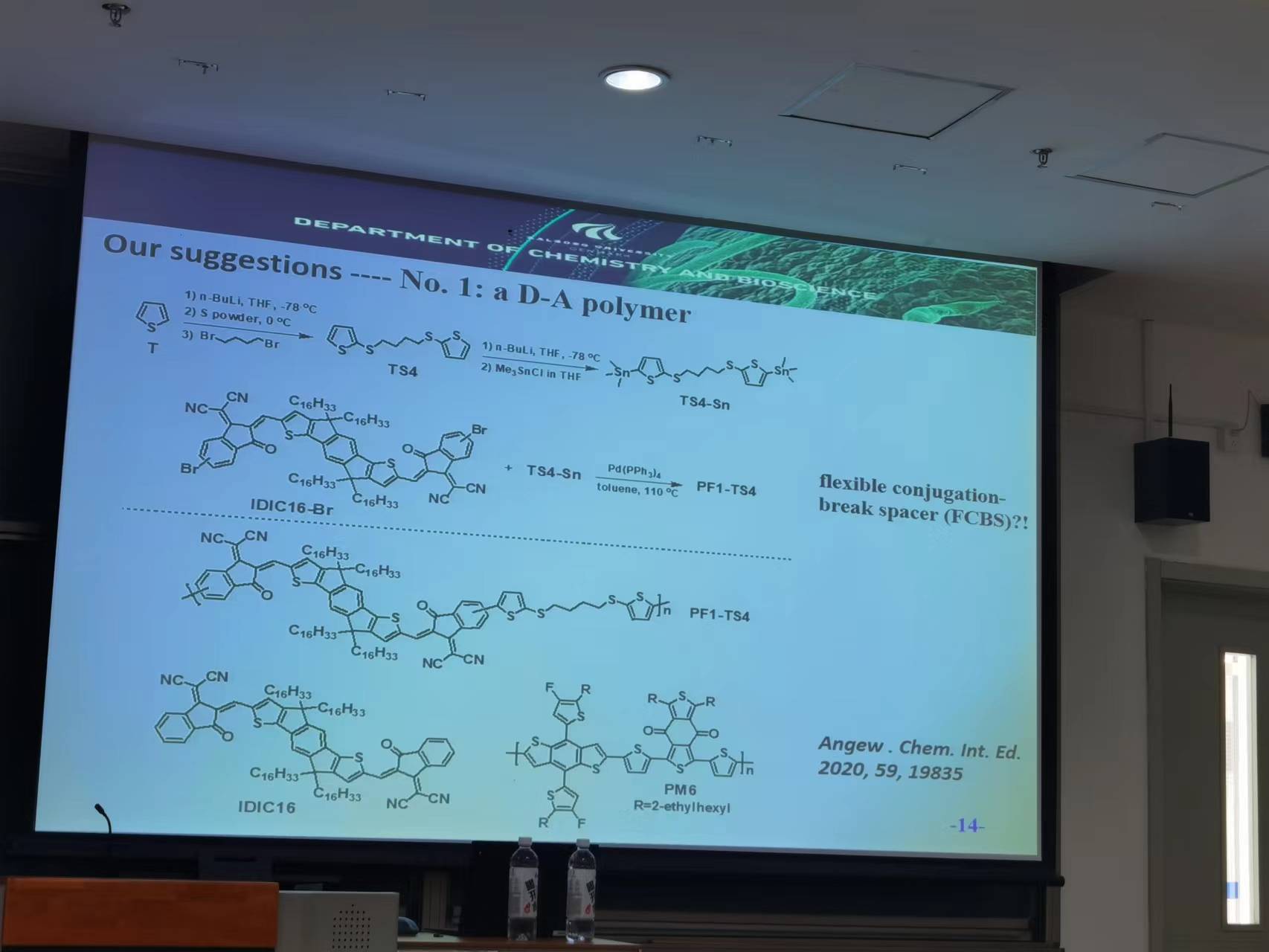

于冬宏教授首先介绍了有机太阳能电池的发展历史(他从富勒烯讲起,再到ITIC,最后讲到现在的明星分子Y6),进而引出太阳能电池存在的挑战。有机太阳能电池产业化的主要困难在于其稳定性差,这就导致其产生的能量不足以抵消制备有机太阳能电池所耗费的能量。全共轭有机聚合物太阳能电池主链为联芳烃(杂芳烃),导致有机太阳能电池降解回收困难。针对此问题,于冬宏教授提出在有机太阳能电池主链中引入烷基硫,杂原子的引入对太阳能电池的降解提供了一种潜在的可能性。基于此,于冬宏教授团队制备了一系列主链含硫原子的非全共轭有机聚合物太阳能电池。接着,于冬宏教授介绍了文章撰写的一些技巧,希望对现场师生有所帮助。最后,于冬宏教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

于冬宏博士于1991年获得吉林大学高分子化学与物理学士学位,1994年获得硕士学位。1997年获中国科学院长春应用化学研究所高分子化学与物理博士学位。1998年和2000年分别在日本国立材料与化学研究所和丹麦奥尔堡大学材料与生产系从事博士后工作。2001年和2006年,他被任命为奥尔堡大学的终身助理教授和终身副教授。

-

伯晓晨教授:“生物医学数据智能分析前沿——从多组学融合到可解释挖掘”主题讲座

伯晓晨教授:“生物医学数据智能分析前沿——从多组学融合到可解释挖掘”主题讲座2023年5月17日14:00,军事科学院军事医学研究研究员院伯晓晨教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“生物医学数据智能分析前沿——从多组学融合到可解释挖掘”主题讲座,讲座在教一114举行。

多组学数据融分析是当前生命科学基础和转化研究的重要支撑面临数据空间广、异质性强等挑战。报告从多组分融合分析技术与应用、多组分融合到多属性融合、基于可解释AI的数据挖掘、跨尺度整合和数字孪生四个方面展开

报告系统梳理了目前多组学数据融分析的算法思想和技术途径,并将其推广到多属性的融合。此外,生物医学的特殊性要求其智能系统具有较强的可解释性。报告归纳了实现人工智能数据分析可解释分析的途径,并给出了实例。最后,报告还简要介绍了未来生物医学数据智能分析的前沿一一跨尺度整合和数字挛生。

伯晓晨,军事科学院军事医学研究研究员、博士生导师,院科技委委员,中国自动化学会智能健康与生物信息专委会副主任委员,中国药理学会网络药理学专业委员会常务委员。目前研究方向为生物医学大数据处理与分析、生物医学人工智能技术。作为负责人和主要研究者先后承担国家重点研发专项、国家重大新药创制、863、自然基金重大研究计划等项目,在Nature、Nature Machine Intelligence、NatureMicrobiology、Molecular Cel1等期刊发表第一和通讯作者论文100余篇先后入选国家科技部“中青年科技领军人才”,中组部“万人计划”科技领军人才、军队学科拔尖人才,获得中国科协“求是”杰出青年奖,获得国防科技卓越青年基金支持。

-

罗三中教授“仿生小分子催化:机理、数据与机器语言”主题讲座

罗三中教授“仿生小分子催化:机理、数据与机器语言”主题讲座2022年11月8日14:00,清华大学化学系教授罗三中应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“仿生小分子催化:机理、数据与机器语言”,主题讲座,讲座在教一楼207教室举行。

现代催化反应体系精巧而又复杂、催化过程维数繁多而又动态多变,厘清催化机理、勾勒催化构效关系进而实现理性设计仍是挑战性难题。

罗三中教授在讲座中首先以仿生邻醌催化体系、不对称氨甲基反应、不对称烷基硫化反应等研究成果为例,条理清晰地从多官能团协同、辅酶模拟和机制模拟三个方面为大家介绍了以生物为蓝本发展仿生催化体系,并介绍了金属催化协同、有机小分子催化协同、光协同和电化学协同四种催化新策略。接着罗三中教授向同学们讲解了机制与规律研究,如阴离子质子梭仿生机制、利用机理模型助力去消旋化手性合成路径突破等工作。还介绍了人工智能在分子催化研究领域的应用,特别讲解了SPOC描述符及其在pKa与氨基催化aldol反应中的应用成果。最后罗三中教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

罗三中,清华大学化学系教授,现任清华大学化学系副系主任,清华大学基础分子科学中心主任。2005年在中国科学院化学研究所获博士学位。2005-2018年在中国科学院化学所工作,2018年到清华大学工作。2008年获中国化学会青年化学奖、2009年获中科院卢嘉锡青年人才奖,2010年获自然科学基金委国家杰出青年资助,2011年入选中国科学院青年创新促进会,任理事长(2011-2015),2012年获中组部万人计划青年拔尖人才资助,2014年获中国青年五四奖章,2016年获中国化学会手性青年化学奖,2017年获中国化学会物理有机化学青年奖;2017年入选科技部“中青年科技创新领军人才”;2018年入选中组部万人计划创新领军人才。任中国化学会物理有机专业委员会副主任、有机化学学科委员会委员、光化学专业委员会委员、均相催化专业委员会委员。

-

赵永生教授“有机微纳激光材料与器件”主题讲座

赵永生教授“有机微纳激光材料与器件”主题讲座2022年10月26日15:30,中国科学院化学研究所研究员赵永生应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“有机微纳激光材料与器件”,主题讲座,讲座在教一楼306教室举行。

激光是20世纪以来人类最重大伟大的发明之一,已经在军事国防、工业生产和人们日常生活的诸多领域得到了广泛应用。随着科技的进步,激光技术也不断发展,其中微纳激光是激光技术与纳米科学交叉产生的研究前沿。

赵永生教授首先在讲座中条理清晰地为大家介绍了有机微纳激光,并指出有机激光研究和应用的关键挑战为:高性能有机微纳(电泵浦)激光的构筑与大面积有机微纳单晶激光阵列的可控加工。接着从有机微纳谐振腔的可控组装与有机材料激发态过程——新型微纳激光两个方面展开讲述了有机微纳激光的研究进展,团队首次实现激光输出波长在全谱范围所有振动带之间的任意调节。并介绍了团队对有机微纳电泵浦激光的探索及其优秀成果,如通过设计新型分子体系提高电注入效率、通过激子的玻色-爱因斯坦凝聚产生无阈值激光等,还介绍了有机微纳激光在显示领域的应用。最后赵永生教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

赵永生,中国科学院化学研究所研究员,中国科学院大学岗位教授。2009年10月入选中国科学院化学研究所百人计划,2011年获国家杰出青年科学基金,2017年入选万人计划领军人才。赵永生研究员2015年入选英国皇家化学会会士,2022年入选中国化学会会士,先后获英国皇家化学会ChemComm青年科学家奖、亚洲大洋洲光化学协会青年科学家奖、中关化学教授协会杰出教授奖等国际学术奖励,以及包括国家自然科学二等奖(第二完成人)、科学探索奖、何梁何利奖、中国青年科技奖、北京市杰出青年中关村奖、中国化学会-藏创化学创新奖等在内的10余项国内学术奖项。

-

王训教授“亚纳米尺度材料合成及性质探索”主题讲座

王训教授“亚纳米尺度材料合成及性质探索”主题讲座2022年10月13日下午,清华大学化学系教授王训应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“亚纳米尺度材料合成及性质探索”,主题讲座,讲座在教一楼304教室举行。

随着纳米科学的研究不断深入,目前已经有越来越多的研究聚焦于“纳米世界”的底端:一个纳米左右甚至一个纳米以下的尺度,这一尺度的材料被定义为“亚纳米”尺度材料。

高分子材料结构有很好的柔性及材料具有良好的加工特性,因此被广泛应用。然而无机材料由于极性键的组成,在机械加工上往往表现出硬而脆的特点,从一定程度上限制了该材料的实际应用。王训教授从他们在前期工作中的无机纳米线开始介绍,他们发现这些无机纳米线具有高分子材料的某些特性,于是王训课题组以此为出发点,利用电镜观察发现,纳米线具有非常明显的结构柔性,骨架可以沿各个方向任意弯曲,甚至自缠绕形成闭合的环;并且该纳米线的分散液具有与高分子溶液相似的粘性及非牛顿流体行为,之后王训教授课题组对体系进行了扩展,发现了亚纳米材料的广泛性质。他们又研究了二维和团簇的亚纳米材料,发现这些材料具有良好的力学性能和电化学性能,大大扩展了亚纳米材料的应用。介绍完后王训教授得到了现场师生热烈的掌声。

王训,教授,清华大学化学系。1998年、2001年和2004年分别在西北大学获得学士和硕士、清华大学获得博士学位。2004年至2005年,担任清华大学化学系讲师,2005年至2007年担任清华大学化学系副教授,2007年至今担任清华大学化学系教授。2007年获国家自然科学基金委“杰出青年科学基金”资助,2014年获长江学者特聘教授。任中国化学会副秘书长,中国材料研究学会纳米材料与器件分会副秘书长,担任Scientific Reports、Nano Research、《科学通报》化学学科等编委。