-

王二刚教授 Conjugated Polymers for Solar Energy Conversion主题讲座

王二刚教授 Conjugated Polymers for Solar Energy Conversion主题讲座2025年7月7日上午10:30,来自查尔姆斯理工大学的王二刚教授应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展了“Conjugated Polymers for Solar Energy Conversion”为题的主题讲座。

共轭材料,作为有机半导体具有多种优异特性,包括低成本溶液处理以及能通过分子设计来调控其光电子特性等。得益于轻质、器械柔韧性以及对于卷对卷制造工艺的兼容性,共轭材料在下一代新能源技术中格外具有吸引力。

在过去的几十年里,得益于非富勒烯受体的进步,有机太阳能电池的能量转换效率得到显著提升。由于可旋转的C-C单键,具有延伸共轭结构的二聚体会呈现出不同的分子构象。王二刚教授研究合成的二聚体以噻吩为连接基,经二维核磁和模拟分析,显示其构型为O-型,而非常见的S-型或U-型。值得注意的是,这种O-型构象可能是一种独特的“共轭液晶“机制控制,这种机制起源于二聚体中两个末端基团之间的强分子π-π相互作用。

会上王二刚教授介绍了二聚体分子构象调控以及共轭材料在光催化等方面的应用,王二刚教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

王二刚,教授,博士生导师,瑞典查尔姆斯理工大学化学与化工学院,材料科学博士研究生院主管,瑞典瓦伦堡科学院会士(瓦伦堡科学院院士)。长期从事新型有机共轭材料及二维材料的开发,及该类材料在太阳能电池、有机发光二极管、光发射电化学电池、有机光电探测器等领域中的应用,致力于探索分子结构与器件性能间的构效关系,提出有机电子稳定性和器件加工方面问题的化学解决方案,并开发共材料的新应用。王教授在2003年本科毕业于郑州大学高分子材料科学与工程专业,2008年毕业于华南理工大学,师从曹镛院士。后于2008年赴瑞典查尔姆斯理工大学从事博士后研究,并在2012年被任命为该校助理教授,2016年提升为副教授2019年升为教授,2023获得最高职称正教授。2016-2017年获居里夫人学者基金资助赴加州大学圣巴巴拉分校访问一年。2024年获得欧盟资助访问麻省理工学院。近年来共获得欧盟,瑞典科学基金委,瓦伦堡基金会等超过9000万瑞典克朗的研究基金。已发表论文200多篇,包括焦耳(Joule),J。Am.化学。Soc.,Angew,化学,能源与环境科学,进展Mater.,Adv.能源材料,Adv.功能。Mater.等刊物,被引用13000多次,h-因子62。

-

Mats Andersson 教授 "Unconventionally low donor content in efficient polymer solar cells and photocatalytic nanoparticles"

Mats Andersson 教授 "Unconventionally low donor content in efficient polymer solar cells and photocatalytic nanoparticles"2025年7月7日上午10:30,来自Flinders Institute for Nanoscale Science and Technology ,College of Science and Engineering & Flinders University的Mats Andersson 教授应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展了“Unconventionally low donor content in efficient polymer solar cells and photocatalytic nanoparticles”为题的主题讲座。

在过去的几十年里,聚合物太阳能电池引起了广泛的兴趣。近年来,其光电性能迅速提升,实验室规模的设备实现了高效能转换。Mats Andersson 教授研究重点主要放在新材料的设计与合成上,同时也致力于太阳能电池形态的调控和印刷工艺的提升。太阳能电池材料及其界面的热稳定性是一项先决条件,因为在制造和运行过程中太阳能电池往往暴露在较高的温度环境。

Mats Andersson 教授介绍了通过动态机械热分析(DMA)研究有机太阳能电池的形态。和常规的DMA测量相比,该方法是将材料沉积在支撑基板上,对于确定材料的Tg(玻璃化转变温度)、包括亚Tg转变和熔点,具有极高的灵敏度。

Mats Andersson 教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

Mats Andersson在瑞典哥德堡的查尔默斯理工大学的有机化学与聚合物技术系开展了联合博士研究工作,并于1995年获得有机化学博士学位。2004年,他被任命为聚合物化学教授,并于2007年至2015年期间担任聚合物化学领域的讲座教授。2012年,他被选为瑞典皇家工程科学院院士。2013年,他获得南澳大利亚能源讲座席位。2014年,Mats Andersson搬到了澳大利亚的阿德莱德,加入南澳大利亚大学担任研究教授。2017年,他作为马修·弗林德斯教授搬到了澳大利亚阿德莱德市的弗林德斯大学,目前担任弗林德斯纳米科学和技术研究所的所长。他的研究兴趣集中在不同功能材料的结构-属性关系上。目前,他的研究涵盖印刷聚合物太阳能电池、新型防污涂层、单原子电化学催化以及光催化产氢等领域。

-

朱宗龙教授“通过界面工程增强钙钛矿太阳能电池稳定性”主题讲座

朱宗龙教授“通过界面工程增强钙钛矿太阳能电池稳定性”主题讲座2025年6月27日,下午15:30,来自香港城市大学化学系的朱宗龙教授应黄辉教授邀请到中国科学院大学开展“通过界面工程增强钙钛矿太阳能电池稳定性”主题讲座,讲座在教一楼115举行。

朱宗龙,香港城市大学副教授(7月份将荣升为讲席教授)。2006-2010 南京大学化学系学士。2010-2015 香港科技大学化学系博士。2015-2017 美国华盛顿大学材料科学与工程系博士后研究员。2017 香港科技大学访问学者。2018-至今 香港城市大学副教授。自 2018 年以来作为通讯作者在《Science》、《Nat. Nanotech.》、《Nat. Commun.》、《Chem. Soc. Rev.》、《Acc. Chem. Res.》、《J. Am. Chem. Soc.》、《Adv. Mater.》、《Angew. Chem. Int. Ed.》等著名期刊已发表超过 110 篇 SCI 论文,被引用超过 1.3 万余次,H 因子高达 50。2021年入选“全球被引学者前2%”榜单,2022年当选交叉领域全球高被引科学家;曾获香港城市大学校长奖(2022)、理学院青年研究奖(2022),并获评《Nanoscale》及《J. Mater. Chem. A》"新兴研究者"(2021-2022)。

随着对可持续太阳能解决方案的探索不断深入,有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 因其高功率转换效率而受到极大关注。尽管取得了显著进展,长期稳定性仍是PSCs 的软肋,这是实现其商业化的关键因素。为解决这一问题,朱教授通过一系列界面调控策略来提高钙钛矿电池的稳定性。

之后朱教授详细讲解了如何通过界面工程钝化表面缺陷来延缓衰减并充当抵御环境侵蚀的防护层。剖析了 PSC 不稳定性的根本原因,总结了界面改性技术的最新突破,并讨论新型材料(如低维钙钛矿)的应用。朱教授通过整合界面技术,阐明了增强 PSC 稳定性的前进道路,指出了提升钙钛矿光伏性能的潜力。最后教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

-

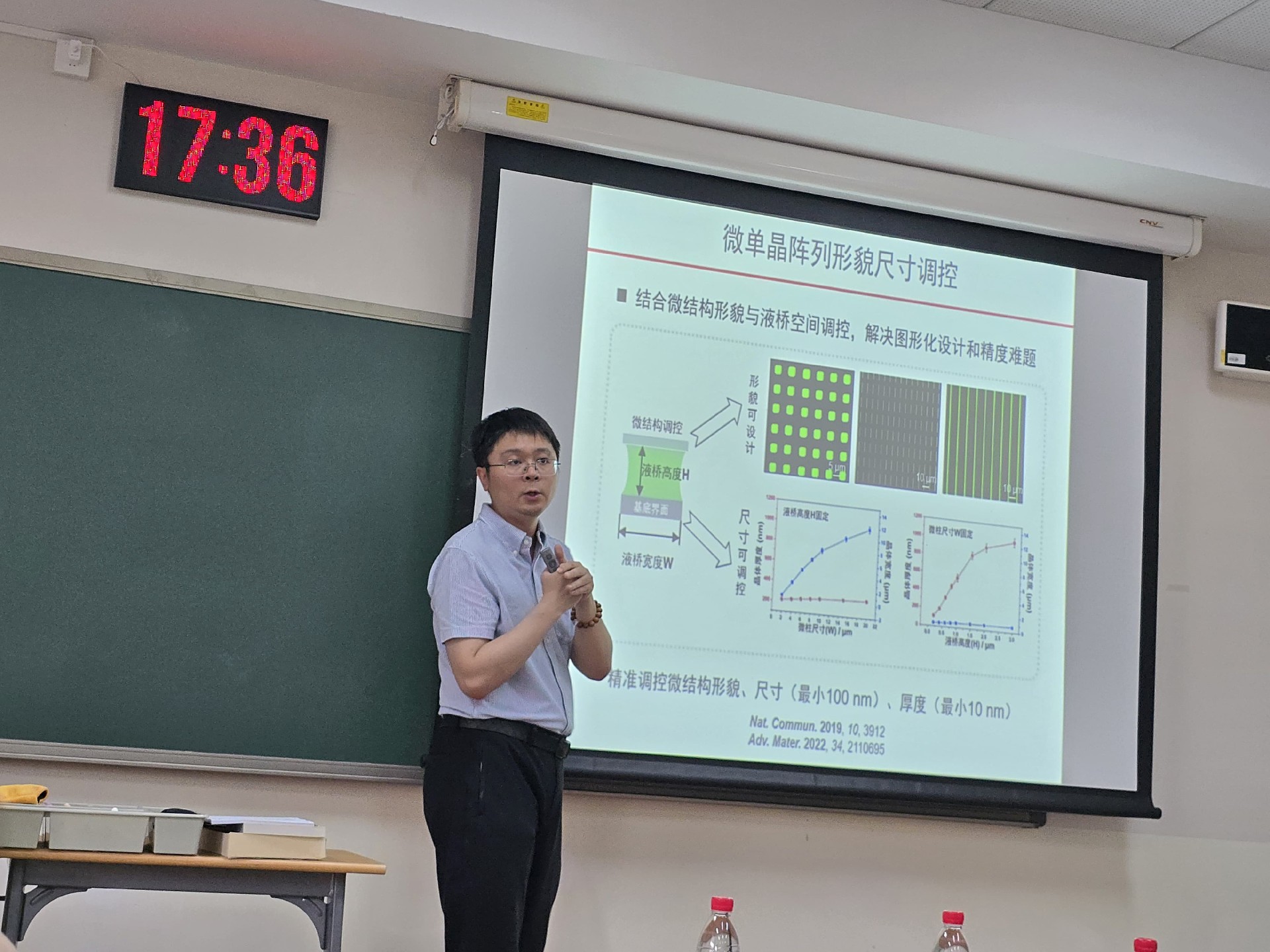

吴雨辰研究员“液桥限域微加工技术与器件”讲座

吴雨辰研究员“液桥限域微加工技术与器件”讲座2025年6月12日下午3:30,中国科学院理化技术研究所吴雨辰研究员应黄辉教授邀请做客“材料科学与工程前沿系列讲座”,在雁栖湖校区学园二362教室作了题为《液桥限域微加工技术与器件》的精彩报告。本次讲座吸引了众多师生参与,学术氛围浓厚。

吴雨辰研究员长期从事液相微纳制造技术及微纳功能器件研究,在界面限制效应、液桥限域组装方法等方面取得了系列创新成果,迄今已在《Nature Nanotechnology》《Nature Electronics》《Advanced Materials》等国际顶级期刊发表SCI论文114篇,引用超过1万次,主持国家自然科学基金、青年基金等科研项目三十余项。

讲座伊始,吴研究员围绕当前先进制造业与光电信息技术的发展趋势,指出传统半导体微加工技术在面对新型纳米材料集成时面临的巨大挑战。随后,他深入介绍了“液桥限域微加工技术”的核心原理、关键器件构筑路径以及在高性能光电器件制备中的应用前景。通过引入界面调控、三维微尺度构型调控等概念,吴研究员展示了其团队近年来在三维流动操控、液桥缩液模板等方面取得的原创性进展,提出可用于高集成、高精度微器件制造的新方法与解决方案。

在提问交流环节,吴研究员耐心细致地回答了现场师生提出的各类问题,引发了广泛而深入的学术讨论。参会同学纷纷表示,本次讲座不仅拓宽了科研思路,更为未来从事微纳制造与器件集成方向的研究提供了宝贵参考。

-

于欣格教授“用于健康医疗与人机交互的皮肤集成电子”主题讲座

于欣格教授“用于健康医疗与人机交互的皮肤集成电子”主题讲座2025年5月30日上午9:00,香港城市大学数字医学院于欣格教授应黄辉教授的邀请,在中国科学院大学雁栖湖校区学园二304举办了主题为“用于健康医疗与人机交互的皮肤集成电子”的讲座。

于欣格教授,2005年毕业于电子科技大学光学工程系,获工学学士学位;2015年毕业于电子科技大学,获得博士学位。于欣格教授是香港青年科学院院士、香港城市大学数字医学院副院长和香港心脑血管健康工程研究中心副主任。2023年获评香港RGC Research Fellow、优秀青年科学基金(港澳)、《麻省理工科技评论》创新35人、IEEE纳米医学发明家、MINE青年科学家、日内瓦国际发明展金奖等奖项。其研究方向为新型柔性电子在生物医疗领域以及智能触觉VR中的应用。目前担任《Science Advances》期刊副主编及多部期刊编委。于欣格教授被评为斯坦福top 2%高被引学者,在《Nature》、《Nature Materials》、《Nature Biomedical Engineering》、《Nature Machine Intelligence》、《Nature Electronics》、《Nature Communications》、《Science Advances》等期刊发表论文200余篇,申请/授权美国专利50余项。

于欣格教授首先指出开发基于柔性电子的和人体的感知与交互技术在生物医疗、健康、传感等诸多领域上有着非常重要的意义,因此这也是柔性电子技术研究的重中之重。目前全球的研究重点几乎都集中在柔性电子的传感技术上,而柔性电子的信息反馈的研究却相对匮乏。其中主要原因之一是柔性信息反馈技术依赖的执行器件相较于传感器件而言,在尺寸和重量以及功耗上均较大。但是信息反馈技术在柔性电子的交互和感知上是不可缺少的一环。例如,柔性电子能通过佩戴在人体上的方式收集健康生理信号的变化。同时,通过对收集到的健康信号进行采样处理及时分析出佩戴者的健康状况以及潜在疾病,进而通过如声音、压力等信息反馈方式及时告知用户。

接着,于欣格教授以监测心率为例子,讲述他们团队研发了一种具有极高的吸湿排汗效率的可穿戴柔性电子设备。该设备轻便、可伸缩,并且大幅提高了排汗效率,解决了可穿戴生物医学设备面临的最关键问题,可提供可靠的长达一周的持续稳定生命体征监测,而不会因出汗而引起不适感或导致信号失真/中断。除此之外,于欣格教授团队还把可穿戴设备与VR领域融合,开发了具有温度、机械变形和电触觉刺激三种多模态触觉反馈接口。这种可穿戴多模态触觉反馈界面带给用户多维度的高保真信息,改善虚拟现实和增强现实系统的沉浸感,使用户更身临其境地参与虚拟世界。

讲座的最后于欣格教授和大家共同探讨了如何实现可穿戴设备的供电、如何处理和传输大量的采集数据、应该采取何种工艺制备图案化电极等深刻问题,讲座引起了老师和同学的热烈讨论。于欣格教授的讲座不仅加深了参会师生对新型柔性电子的交互和感知的理解,也为科研工作者提供了宝贵的指导意见。

-

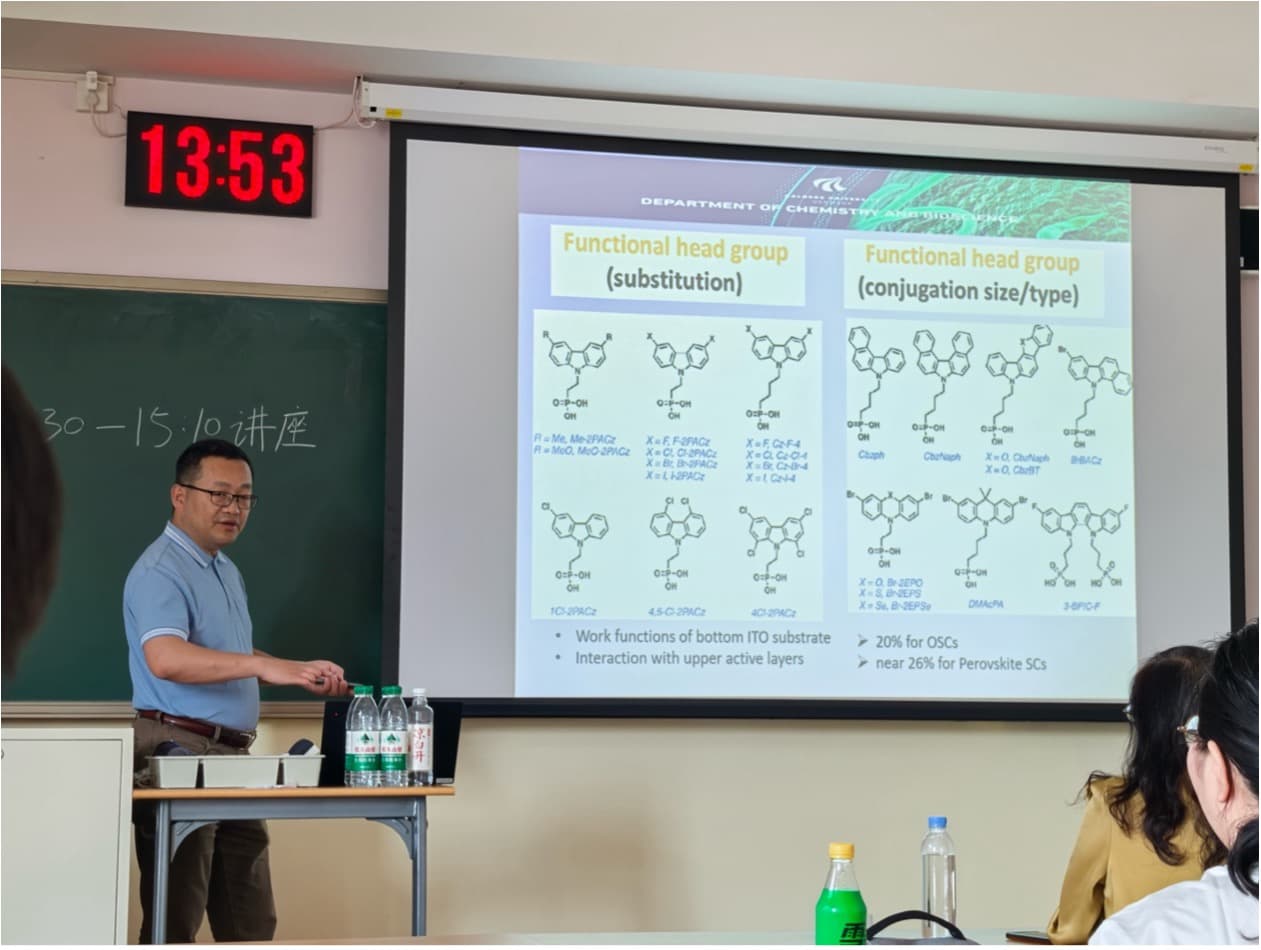

于冬宏博士关于“新型咔唑类自组装单分子层材料:分子构象及其对有机光伏性能的影响”主题讲座

于冬宏博士关于“新型咔唑类自组装单分子层材料:分子构象及其对有机光伏性能的影响”主题讲座2025年5月26日下午13:30,丹麦奥尔堡大学化学与生物科学系于冬宏博士应材料科学与光电技术学院黄辉教授的邀请,在中国科学院大学雁栖湖校区学院二304举办了主题为“新型咔唑类自组装单分子层材料:分子构象及其对有机光伏性能的影响”的讲座。

于冬宏博士,1991和1994年先后在吉林大学化学系获得学士和硕士学位;1997年在中国科学院长春应用化学研究所高分子化学与物理国家重点实验室获得博士学位;1997到2006年先后在中国科学院长春应用化学研究所高分子化学与物理国家重点实验室、日本通产省工业技术研究院国家材料与化学研究所、丹麦奥尔堡大学的力学工程系、化学与生物科学系任助理教授、特别研究FELLOW、研究助理教授、和助理教授;2006年至今任丹麦奥尔堡大学化学与生物科学系终身职副教授。

于冬宏博士研究领域涉及有机太阳能电池材料、聚合物发光二极管、分子印迹聚合物(分子识别,生物传感)以及无机有机纳米杂化生物材料等。先后承担了丹麦技术创新部基金、丹麦国家自然科学基金以及丹麦国家战略研究基金,科研总经费逾2000万丹麦克朗。发表学术论文152篇,被他引次数达到4030次。指导博士后5名,博士12名,合作指导博士生5名,2009年获得丹麦奥尔堡大学最佳教师奖。

在该讲座中,于冬宏博士聚焦于一种具有高潜力的材料体系——基于咔唑结构的自组装单分子层(SAM)材料,探讨其作为空穴传输层(HTL)在有机太阳能电池中的应用。该类材料因其超薄成膜性和良好的界面调控能力,近年来在光伏器件结构优化中表现突出,已被证明能够显著提升器件的稳定性与效率。然而,SAM中烷基间隔链的长度对其自组装行为及器件性能的具体影响尚未被充分理解。为深入探讨这一结构参数的作用机制,于冬宏博士团队设计并合成了四种具有不同烷基间隔链长度的二氮取代唑基SAM材料,系统评估了它们在分子排列、表面覆盖率以及器件性能等方面的差异。

通过单晶X射线衍射等结构分析手段,研究发现:较短间隔链的SAM分子展现出更强的分子间相互作用和更致密的堆积特性。这一分子构象不仅有助于形成更加规整的自组装单层,而且显著影响了分子在ITO电极表面的占位面积与覆盖率,从而有效改善了空穴注入效率与界面电荷传输能力。最终,优化后的SAM材料成功推动有机太阳能电池实现超过18%的光电转换效率,在当前同类体系中处于领先水平。

本项研究成果为深入理解有机电子材料中分子结构与器件性能之间的关联提供了新视角,同时也为未来高效光伏器件中空穴传输层的分子设计策略提供了重要指导。讲座最后,于冬宏博士还与现场老师和学生围绕材料合成策略、界面物理行为等内容进行了深入讨论,加深了参会师生对该类材料的了解。

-

李研博士“Publishing in Cell Press Physical Science Journals”主题讲座

李研博士“Publishing in Cell Press Physical Science Journals”主题讲座2024年12月23日下午2:00,来自细胞出版社(Cell Press)的李研博士应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展“Publishing in Cell Press Physical Science Journals”主题讲座,讲座设在教一楼305举行。

李研博士就职于细胞出版社(Cell Press),目前担任材料科学旗舰刊Matter和物质科学开放获取期刊Cell Reports Physical Science的科学编辑。他本科毕业于天津大学,博士毕业于清华大学化学系,曾先后于休斯顿大学和瓦赫宁根大学从事博士后研究。在加入Cell Press前,他曾在Wiley出版社从事多年期刊编辑工作。

李研博士首先介绍了细胞出版社(Cell Press)的创刊以及发展历程,并向大家介绍了目前出版社中的主要期刊:Cell、Chem、Joule、Matter、Cell Reports Physical Science、Device等,特别是材料学旗舰期刊Matter和开放获取期刊Cell Reports Physical Science目前已经获得了广泛的关注与较高的认可度,使大家进一步了解到了细胞出版社各个期刊的鲜明特点。

然后,李研博士向大家介绍了在论文撰写时应该遵循的文章结构,并通过一问一答的形式展示了文章中每个部分应该撰写的具体内容,有效地解决了大家在撰写文章时所遇到的内容与主题不相匹配的问题。

随后,李研博士通过列举两个反例向大家讲解了如何正确、有效地利用论文标题与数据图表来向读者展示自己的工作成果。除此之外,李研博士还就当前使用AI润色文章等趋势分享了自己的看法,并呼吁大家要正确合理地使用生成式AI来助力论文撰写工作,为大家在未来撰写与润色论文提供了许多可行的方法,使大家受益匪浅。

最后,李研博士就投稿后如何回复审稿人意见向大家介绍了几点重要的原则,并总结了大家在投稿时需要注意的主要问题与事项,引起了各位老师与同学的热烈讨论。

-

廖矿标研究员“人工智能合成化学”主题讲座

廖矿标研究员“人工智能合成化学”主题讲座2024年12月12日上午10:30,来自广州国家实验室的廖矿标研究员应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展“人工智能合成化学”主题讲座,讲座设在教一楼305举行。

廖矿标,广州国家实验室研究员、标智未来首席科学家、全国青联委员、广州市科协常委。曾获广东青年五四奖章、国家海外高层次青年人才、广州市优秀专家、广州市最美科技工作者等荣誉。2013年本科毕业于中山大学,2017年博士毕业于美国埃默里大学;2018年加入艾伯维医药公司,2019年回国加入生物岛实验室担任研究员,负责组建化学合成平台;2021年担任广州国家实验室研究员,同年,创立标智未来并担任首席科学家。研究兴趣为AI化学。长期致力于设计建造新一代自动化高通量合成平台、建设化学反应大数据系统、发展人工智能反应预测模型以及开发新型有机合成方法学。至今,已以通讯作者或第一作者在Nature(2篇)、Nature Chemistry、Chem、ACIE等期刊发表一系列学术论文。

讲座开始前,廖矿标研究员首先提出了一个有趣的问题:为什么“AI预测蛋白质结构”能够获得诺贝尔化学奖?激起了老师和同学对AI的强烈兴趣。接着,讲座详细地为大家介绍了目前合成化学领域所存在的种种问题,基于现阶段的这些问题,创新性地提出了使用人工智能辅助化学研究。

第四次工业革命推动了合成化学的发展,它将自动化、数据科学和人工智能等尖端技术无缝集成到合成化学中。廖矿标研究员团队一直致力于发展人工智能化学(AI Chemistry),助力推动合成化学研究范式的变革创新。讲座详细地介绍了其团队在发展AI化学的历程中,如何解决自动化高通量、标准化数据以及AI的可及性问题,以及如何从基于自动化技术的自动合成阶段,逐步发展到以AI为核心的智能合成阶段,并应用于新反应发现与反应优化等研究工作中。

然后讲座向大家介绍了一种名为“SynAsk”的合成化学垂直领域大语言模型平台,并将该AI平台与ChatGPT-4o在合成化学研究方面进行了详细的对比,展示了SynAsk平台在化学领域碾轧ChatGPT的存在。除此之外,讲座还向大家演示了如何利用SynAsk对手性配体与合成反应产率进行有效预测,展示了AI在合成化学领域的巨大魅力。

最后,讲座对AI模型的训练与降维技术进行了详细的介绍,并对未来的人工智能化学进行了展望,使各位老师和同学展开了热烈的讨论活动。