-

许华平教授“动态响应性含硒/碲高分子”主题讲座

许华平教授“动态响应性含硒/碲高分子”主题讲座2022年9月30日上午,清华大学化学系教授许华平应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“动态响应性含硒/碲高分子”主题讲座,讲座在第一教学楼208教室进行。

含硒/碲高分子材料由于其在自修复、形状记忆、信息存储、光编程材料以及医用材料的应用潜能,近年来得到广泛关注。

许华平教授在讲座中条理清晰地为大家介绍了含硒/碲高分子材料的发展历史。首先C-Se键独特的键能决定了其独特的动态响应性。团队合成了各种含Se高分子材料,并发现这些材料具有独特的动态响应性。接着用原子力显微镜测试断链能,从键能的角度解释了为什么含Se高分子材料具有动态响应性。并介绍了含硒/碲高分子材料在自修复、形状记忆、信息存储、光编程材料、亲疏水材料以及医用材料等多个领域的应用。最后许华平教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

许华平,教授,清华大学化学系。2001年和2006年分别在吉林大学化学学院获得学士和博士学位,导师为张希院士。2004年至2005年,在比利时鲁汶大学交流学习一年。2006年至2008年在荷兰Twente大学从事博士后研究。2008年七月后在清华大学化学系工作,2014年起为清华大学化学系教授。2011年获得“中国化学会青年化学奖”。2014年获国家自然科学基金委“杰出青年科学基金”资助。任ACS Biomaterials Science & Engineering副主编,ACS Macro Letters,Supramolecular Materials,《化学教育》等期刊编委。

-

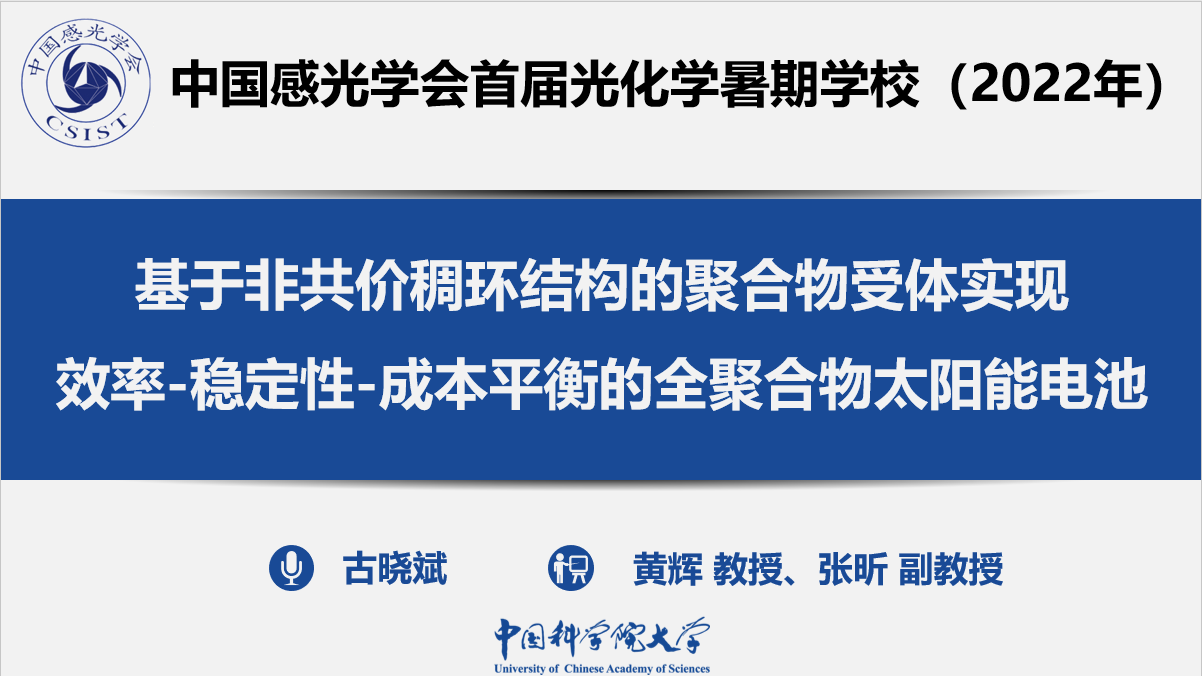

祝贺古晓斌同学荣获中国感光学会首届光化学暑期学校优秀口头报告奖

祝贺古晓斌同学荣获中国感光学会首届光化学暑期学校优秀口头报告奖2022年7月31日至8月4日,来自全国各地99家单位的500余名追光青年齐聚云端参加中国感光学会首届光化学暑期学校。

在短暂而精彩的暑期学校期间,中国科学院理化技术研究所佟振合院士生动详细地讲解了光物理和光化学的基础理论体系,在接下来几天里,来自北京师范大学的崔刚龙教授、中国科学院大学的黄辉教授、北京师范大学杨清正教授、首都师范大学付红兵教授、上海有机所左智伟研究员、分别作了“理论计算光化学”、“有机高分子半导体材料的设计与合成”、“光诊疗与光探针”、“有机激光材料和器件”、“光化学合成”的报告。此外,中国科学院理化技术研究所和大连理工大学的老师还讲解了球差电镜、光电子能谱、瞬态光谱、电子顺磁共振等光化学前沿表征手段的测试方法,传授“实战”测试经验。

课题组古晓斌同学做了题为“基于非共价稠环结构的聚合物受体实现效率-稳定性-成本平衡的全聚合物太阳能电池”的口头报告,向参会师生汇报了课题组最近在低成本全聚合物太阳能电池方面取得的进展,引起参会师生的广泛讨论和充分肯定。最终经过组委会评选,古晓斌同学荣获优秀口头报告奖。

-

黄辉教授团队参加OFET-4 & ICFPOE-2会议

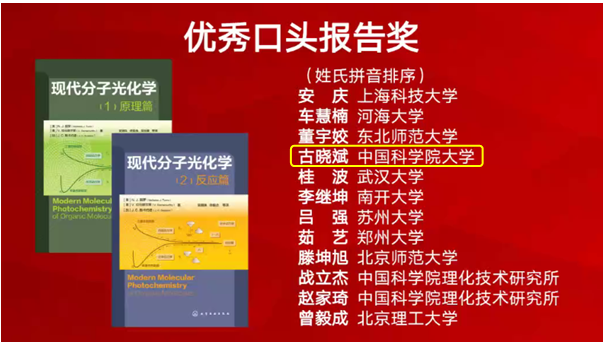

黄辉教授团队参加OFET-4 & ICFPOE-2会议2022年7 月 29至31日,第四届全国有机场效应晶体管会议暨第二届柔性印刷光电材料与器件国际会议(The 4th National Conference on Organic Field-Effect Transistors & The 2nd International Conference on Flexible & Printed Optoelectronic Materials and Devices,OFET-4 & ICFPOE-2)在湖南省长沙市现代凯莱大酒店成功举办。黄辉教授团队一行六名学生(魏亚男、陈皓、王松、李聪琪、古晓斌、张猛)和两名博士后(高进华、李子杰)在黄辉老师、史钦钦老师、张盺老师的带领下参加了本次会议。

会上黄辉老师做了题为《非共价构象锁的理论、表征与应用研究》的邀请报告,史钦钦老师做了题为《The Green Synthetic Methods for Organic Semiconductors》的口头报告,其他各位同学以墙报的形式展示了其成果。

本次会议围绕“有机场效应晶体管”和“柔性印刷光电材料与器件”两大主题,以学术交流为目的,探讨国内外研究的最新进展、面临机遇与挑战,以及未来发展方向,增进有机场效应晶体管领域和柔性印刷光电材料与器件领域国内外同仁的交流与合作,共同促进有机场效应晶体管和柔性印刷光电材料与器件领域的产学研合作及产业化发展。

此外,经专家组认真评选,本次会议结束时最终推选出8个RSC-JMCC优秀口头报告奖和12个IOP优秀墙报奖。课题组史钦钦老师荣获优秀口头报告奖,陈皓同学荣获优秀墙报奖。

-

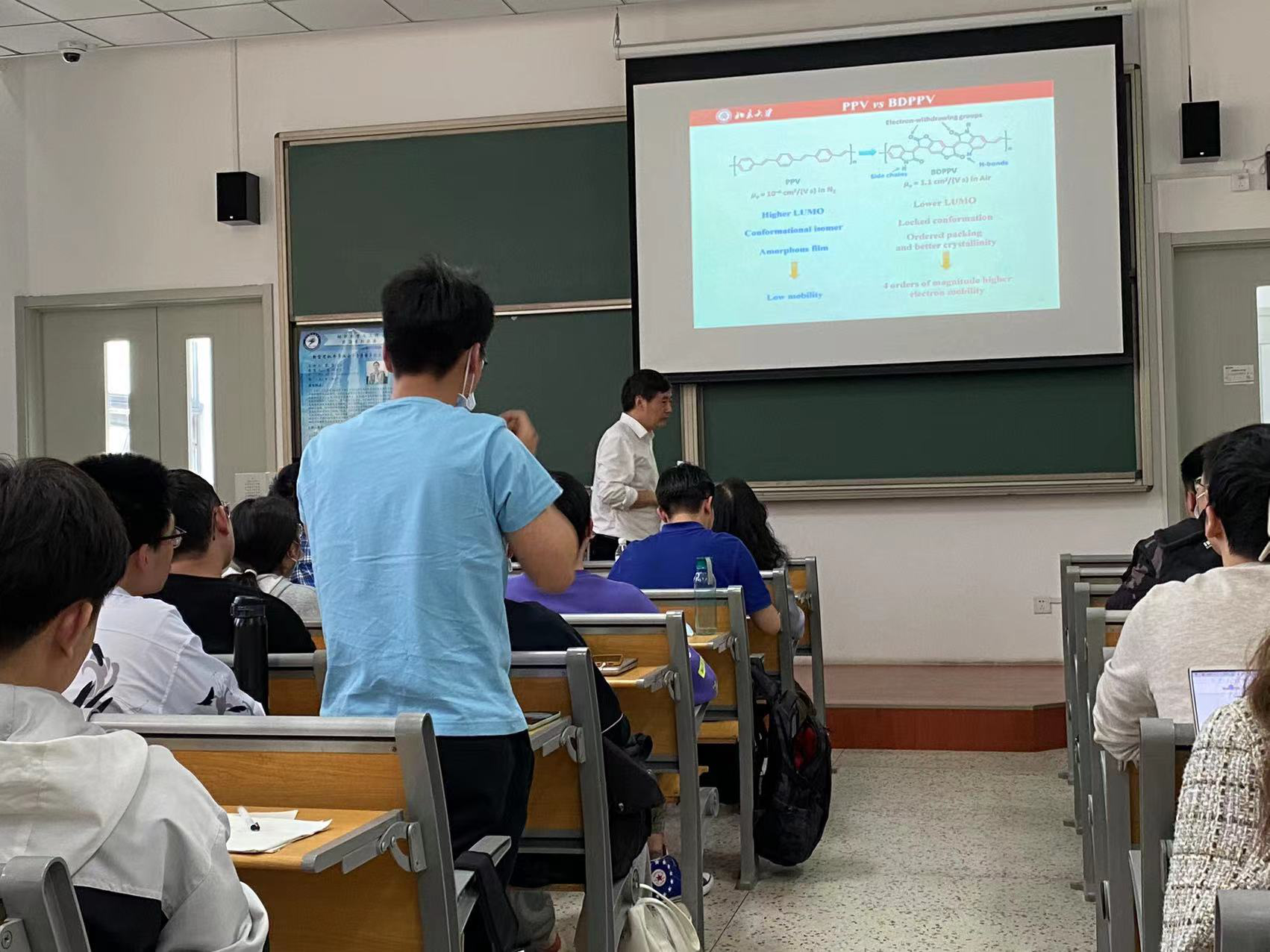

裴坚教授“新型有机半导体分子骨架体系的发展”讲座

裴坚教授“新型有机半导体分子骨架体系的发展”讲座裴坚教授在报告中指出,有机电子学材料特别是有机半导体材料在生活和工业上有着广泛应用,为了提高有机半导体器件性能,科学家通过分子掺杂的方法,调控有机半导体器件的载流子浓度和费米能级,填充其载流子陷阱并提升材料电导率,从而实现有机半导体材料性能的显著提升。为了完成有机半导体器件的分子掺杂,分子掺杂剂的性能尤其关键。针对现有n型掺杂剂中存在的两个问题:对离子成为阻碍电荷传输的杂质和掺杂剂与半导体混溶性差导致相分离,设计了多种新型n型掺杂剂。

裴坚教授向大家介绍了其研究团队通过有机负氢化合物来设计n型掺杂剂的研究进展,从掺杂机理、负氢机制、分子设计、缺电骨架体系、合成路线、性能表征以及工业化应用等方面均取得了优异的成果,并着重介绍了热激发掺杂、高混溶性TAM和N杂环卡宾类掺杂剂。报告最后,裴坚教授还对多种新型n型掺杂剂进行了简要介绍,并对该领域的未来发展趋势进行了预测。

在报告提问环节,国科大师生与裴坚教授就掺杂机理表征、n型掺杂剂的设计原则以及卡宾掺杂剂的发展等方面学术和科研问题进行了深入交流和探讨。现场氛围热烈,讲座在热烈的掌声中圆满结束。

裴坚,1967年12月生。北京大学化学与分子工程学院教授。1995年于北京大学获博士学位。主要从事有机高分子半导体材料的合成、表征与器件化研究。主要包括:设计合成一系列的高性能明星材料体系、可控调制材料的自组装行为和微观结构以及改进现有的工艺进行器件加工,最终实现高效率可产业化的器件方面。迄今在国际学术刊物上发表SCI收录论文280多篇,其中在Nature子刊、JACS等国际权威期刊上发表论文50余篇,他人引用率14000次以上,H因子为68。在国际学术交流活动中,受邀在美国化学会年会、国际材料研究协会年会和国际合成金属大会等国际大会报告30余次,多次担任国际大会或分会主席。申请国家发明专利9项,已有6项获得授权,国际专利3项、台湾专利1项,与公司合作授权美国专利2项,论著5本。2004年国家自然科学基金委杰出青年基金获得者;2010 年获第五届中国化学会-巴斯夫公司青年知识创新奖;2011年获第七届北京市高等学校教学名师奖;2012年被聘为教育部长江特聘教授;2013年获教育部自然科学奖一等奖(第一完成人)、第七届北京市高等教育教学成果一等奖;2014年获第三届中国化学会-赢创化学创新奖、国家级教学成果二等奖;2016年获北京市科学技术二等奖(第一完成人)。2018年获国家级教学成果二等奖。应邀担任高分子半导体领域最重要会议-合成金属国际大会的International Advisory Board,国际学术期刊Chem. Asian J.的International Advisory Board、Asian J. Org. Chem.的Editorial Board Chair等。2020年获国家教学名师。

-

王丛洋教授“锰族金属有机催化”讲座

王丛洋教授“锰族金属有机催化”讲座2022年3月16日下午,中科院化学所的王丛洋研究员受材料科学与光电技术学院黄辉教授的邀请,于教2-329进行一场“锰族金属有机催化”主题的讲座。

王从洋教授在报告中主要介绍了他们课题组在锰族金属(特别是锰金属络合物)在催化C-H键官能化方面取得的一系列进展,主要包括锰催化烯炔加成反应、锰催化极性加成反应、锰催化氢转移反应等工作。鉴于锰族金属络合物的特殊性,王从洋教授课题组开发了锰酸协同催化、锰碱协同催化等催化策略,顺利的解决了锰族金属由化学计量催化向催化剂量催化的转变。同时,还实现了一系列芳环上的C-H键被顺利地实现了官能团化修饰,并且官能团耐受性良好。

王丛洋

教育背景:

2000-2005 博士,北京大学,导师:席振峰 教授

1996-2000 本科,南京大学,导师:孙祥祯 教授 潘毅 教授

工作经历:

2015-至今 中国科学院大学,岗位教授

2010-至今 中国科学院化学研究所,课题组长,研究员,博导

2007-2010 德国明斯特大学,洪堡博士后,导师:Frank Glorius 教授

2005-2007 北京大学,博士后,导师:席振峰 教授

奖励及荣誉:

2020 国家自然科学基金委员会"杰出青年科学基金"

2020 CCL优秀青年学者奖

2019 第十届中国化学会-巴斯夫青年知识创新奖

2019 第五届中国均相催化青年奖

2019 中国化学会“中国青年化学家元素周期表”活动, 锰元素代言人

2019 Green Synthesis & Catalysis,Elsevier,副主编

2017 Chinese Chemistry Letters,Elsevier,副主编

2017 Chinese Journal of Chemistry,Wiley-VCH,Rising Stars编委

2015 Thieme Chemistry Journals Award, Germany

2015 Asian Core Program Lectureship Award, Japan

2015 Asian Core Program Lectureship Award, Singapore

2013 国家自然科学基金委员会“优秀青年科学基金”

2011 Alexander von Humboldt Equipment Subsidy, Germany

2010 中科院化学所“引进国外杰出青年人才计划”

2008 Alexander von Humboldt Research Fellowship, Germany

2006 第三十八届中国博士后科学基金一等资助

2005 北京大学优秀毕业生

-

孙艳明教授“高性能有机太阳能电池研究”讲座

孙艳明教授“高性能有机太阳能电池研究”讲座2021年12月27日上午,孙艳明教授受材料科学与光电技术学院黄辉教授的邀请,于教1-115开展一场“高性能有机太阳能电池研究”主题的讲座。

孙艳明教授首先介绍了有机太阳能电池的研究现状,指出构筑纳米尺度互穿网络本体异质结构是制备高效率有机太阳能电池的关键,其中构筑理想的体相异质结形貌极具挑战性。接着孙老师讲述了一种新策略,即“纤维网络策略”来调控相分离,即利用聚合物给体的纤维结构来构建形貌框架,形成空穴传输网络,在制备高稳定性、厚膜、大面积以及半透明器件等方面也有重要的应用。最后介绍了其课题组近期的一项工作,利用传统的支化侧链取代策略,优化了非富勒烯受体分子的分子堆积,构建了多尺度共混薄膜形貌,制备出了单结器件效率高达18.32%、电压损失为0.55 V和填充因子为81.5%的有机太阳能电池。

孙艳明,北京航空航天大学化学学院,教授、博士生导师。2002年本科毕业于山东大学化学学院。2007年在中国科学院化学研究所物理化学专业获博士学位。之后分别在英国曼彻斯特大学大学和美国加州大学圣芭芭拉分校从事博士后研究。2013年9月全职回北京航空航天大学工作。2018年度获批国家杰出青年科学基金。2019年入选科睿唯安全球高被引科学家。长期从事有机光电功能材料与器件的研究工作,提出了纤维网络调控有机太阳能电池活性层相分离的新策略。在Nat. Mater., Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater.等杂志上发表SCI 论文120余篇。论文被Nature, Science等杂志他引13000余次,多篇论文引用超过1000次;2017年和2018年分别作为客座编辑在Macromol. Rapid Comm.和J. Energy Chem.上组织专刊。

-

董焕丽研究员“从高迁移率到高迁移率发光有机半导体材料与器件”讲座

董焕丽研究员“从高迁移率到高迁移率发光有机半导体材料与器件”讲座2021年11月10日下午,董焕丽研究员受材料科学与光电技术学院黄辉教授的邀请,于教1-114开展一场“从高迁移率到高迁移率发光有机半导体材料与器件”主题的讲座。

以有机分子材料作为半导体层的有机场效应晶体管,由于其具有分子可设计,性能易调控,易于加工和柔韧性好等优势,是现在大面积柔性有机电路的基本构筑基元,同时也是开展新型功能器件的研究平台。高性能有机场效应晶体管的构筑对于推动其器件应用研究及功能集成器件构筑具有重要意义。本次讲座中,董焕丽研究员首先简要介绍有机半导体材料的整个发展历程,以场效应晶体管为重点讲述了其课题组在实现高性能有机场效应晶体管及其有机发光场效应晶体管器件方面开展的一些探索研究,包括有机场效应材料的设计合成、聚集态结构调控和器件构筑。

董焕丽,现任中国科学院化学研究所研究员,博导,课题组长。长期致力于有机光电功能材料与器件的研究,包括多尺度聚集态结构调控及性能研究;共轭高分子晶体与器件;多功能有机半导体材料与器件。目前在Nat. Chem.、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等上发表SCI论文200余篇,被SCI引用10000余次。首批中科院青年创新促进会会员(2015年结题优秀),先后获得中国化学会青年化学奖(2014)、国家自然科学二等奖(5/5,2016)。目前任《高等学校化学学报》、《中国化学快报》、The Innovation、《结构化学》等期刊编委和青年编委。

-

董建华教授“高分子化学与材料概述”讲座

董建华教授“高分子化学与材料概述”讲座2021年10月13日下午,董建华教授受材料科学与光电技术学院黄辉教授的邀请,于教1-114开展一场“高分子化学与材料概述”主题的讲座。

高分子化合物是大分子物质。高分子化合物作为材料用于人们生产生活的各个领域,人们的衣食住行都离不开高分子材料。工农业生产、医疗健康、信息技术、航空航天、国防工业的许多方面都是高分子材料发挥不可替代作用的领域,并不断对高分子材料提出新需求。本报告概述了高分子基本知识、高分子化学与材料研究前沿方向等。董教授首先简要介绍了高分子百年发展历程,在期间形成了4亿吨年产量的新材料,其中聚烯烃等通用高分子材料占据主导,但是性能仍有提升空间,而后提出新兴的光电、生物医用功能高分子前景广阔,且环境友好、生物可降解高分子材料仍有待发展。讲座现场气氛良好,教授与学生交流讨论积极热烈。

董建华,男,1982本科毕业于浙江大学化学系,1989获得中国科学院化学研究所理学博士学位。在北京大学化学系从事两年博士后研究之后,留校任教至1997。1998至2019年在国家自然科学基金委员会负责有机高分子领域项目管理工作(2019年6月退休)。1999年起任研究员,先后担任有机高分子材料、高分子科学、材料化学与能源化学等领域各类科学基金项目主任、科学处处长、二级研究员等。多次组织有机高分子领域学科发展与学科前沿战略研讨,重大研究课题立项与运行管理学术活动。主编三本学科前沿与进展及展望的专著;多次为相关专著撰写章节。

担任中国化学会第二十六届理事,第二十八届、第二十九届理事会常务理事、曾长期担任高分子学科委员会副主任。《中国大百科全书》第三版化学卷高分子领域编委会副主编,多次组织与撰写科学词典与学科战略报告。2007年至今Wiley出版公司国际学术专业期刊“先进技术高分子”“Polymers for Advanced Technologies”副主编(Associate Editors)2011年至今“英国皇家化学会高分子化学系列丛书”编委会成员,。担任国内学术期刊《高分子通报》、《材料研究学报》、《材料导报》、《高分子材料科学与工程》等编委。