机器视觉在工业4.0和自动驾驶等领域具有重要意义,但复杂光环境下的实时决策对传感器的响应速度、数据效率和适应性提出挑战。传统帧式传感器存在数据冗余,事件传感器则受限于分辨率和噪声,均难以复现生物视网膜的高效感知机制。视网膜通过多级处理实现高灵敏、低噪声和动态适应,为新型视觉传感器提供了重要启发。现有仿生方案多为功能模块拼接,难以复现视网膜的复杂动态适应行为。

近日,课题组在国际知名期刊Nature Nanotechnology上发表题为 “Event-driven retinomorphic photodiode with bio-plausible temporal dynamics” 的研究成果,报道一种类视网膜光电二极管(RPD)。该器件模拟视网膜信号通路,在单一二极管中集成事件感知与动态调控功能,在极端光照条件下实现稳定成像,动态范围超过200 dB,对比度敏感度达到0.9%,为高性能机器视觉提供了新的思路。

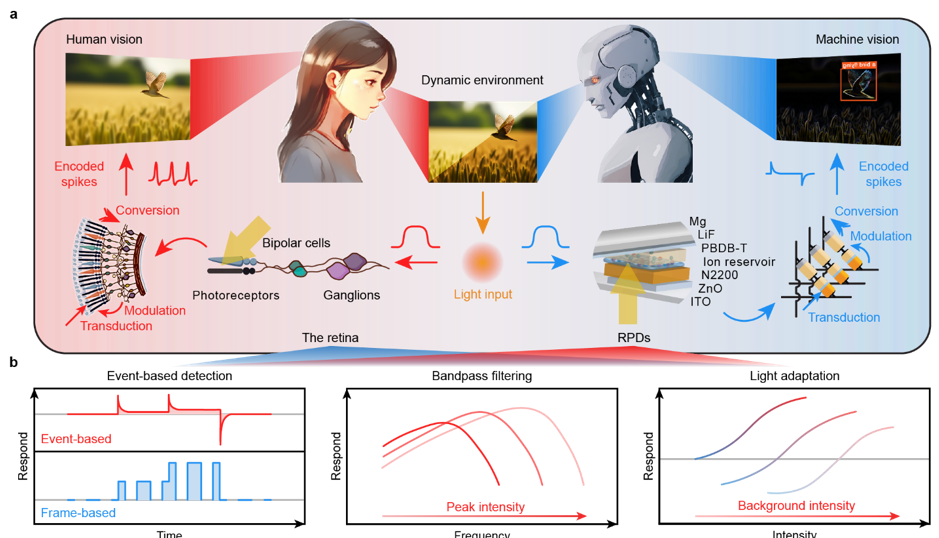

图1. 类视网膜的机器视觉传感器设计

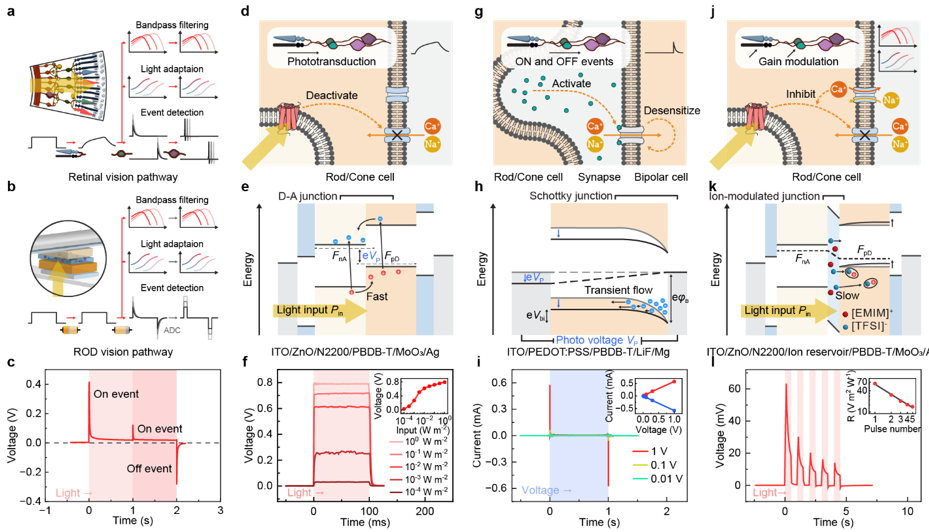

本研究通过器件物理过程模仿视网膜,实现感光、事件识别、适应调控和信息编码等功能:PBDB-T/N2200异质结用于模拟光电转化,掺杂PBDB-T与LiF/Mg构建肖特基结实现事件驱动响应,含[TFSI]⁻/[EMIM]⁺离子的电解质层实现光诱导掺杂,模拟视网膜钙离子调节机制。通过逐层制备方法可将上述结构垂直集成在单个二极管中,构建出具完整视觉通路的RPD器件。

图2. 类视网膜的信号通路设计

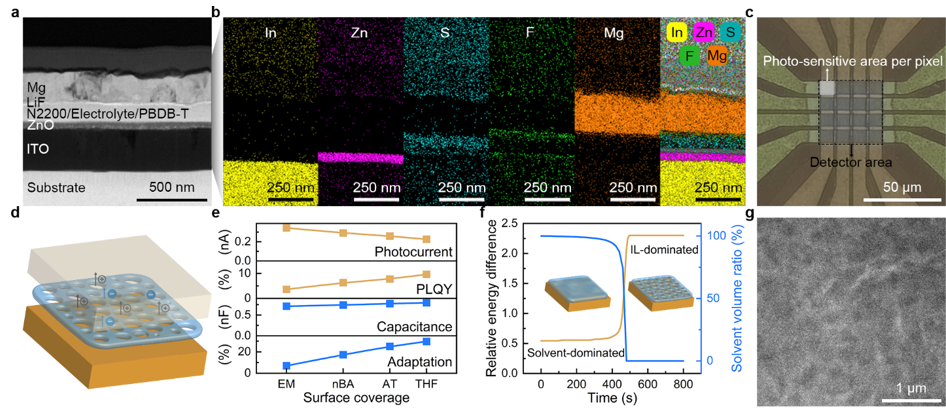

器件采用交联固化和正交溶剂策略实现垂直分层和水平图案化结构。通过调控溶剂特性调节离子层覆盖,构建出具有多尺度纳米孔的网状结构,兼顾激子解离与离子掺杂效率。RPD在微米到毫米阵列中均展现出优异的一致性和稳定性,响应差异低于4%,循环波动低于1.5%。

图3. 器件结构表征

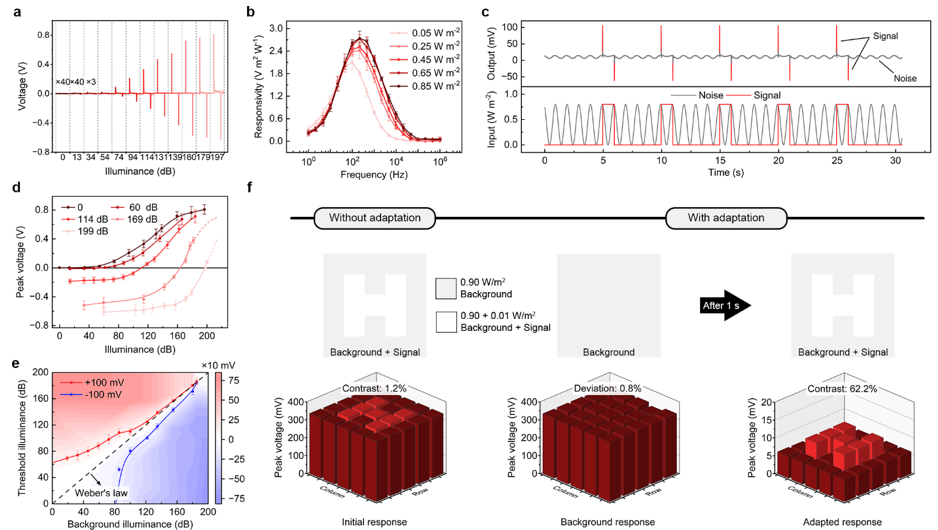

得益于仿生结构与信号机制,RPD对光输入产生强度编码脉冲,模拟双极细胞的动态输出,响应时间快至75 μs,具备视杆-视锥式的强度依赖行为。器件还具备带通滤波和自发光适应特性,能有效过滤低频与高频噪声,适应环境亮度变化,整体动态范围超过200 dB。在强背景光下,RPD显著提升图像对比度,展现复杂光环境下的应用潜力。

图4. 动态光适应特性

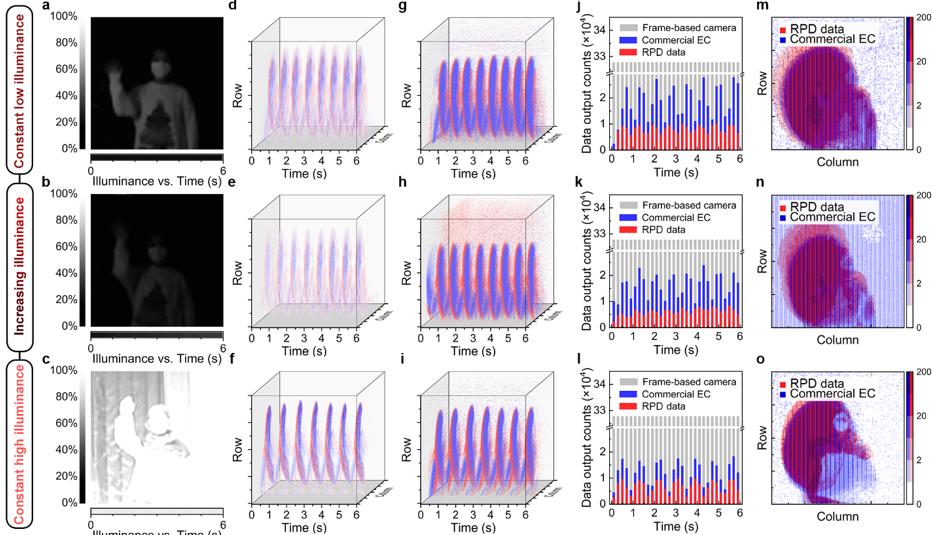

在128×128分辨率下对比成像结果显示,RPD输出数据量比帧式相机减少90%,事件数目比商用事件相机低55%,但图像重建质量更高。在不同光照条件下,帧式相机容易曝光异常,商用事件相机存在噪声增加和低频干扰问题。RPD则表现出更强的自适应与抗干扰能力,输出稳定,具备优越的环境适应性与信息压缩效率。

图5. 自适应机器视觉

本研究提出了结构与功能协同仿生的RPD器件,在事件感知、动态调控与信息编码方面实现关键突破,为开发新一代高动态范围、低能耗、适应复杂环境的视觉系统提供了新思路。随着工艺提升,RPD有望实现更高分辨率与阵列化实时成像,推动其在智能感知与自主系统中的实际应用。

本工作由博士研究生林琪杰为第一作者,天津大学/中国科学院大学黄辉教授与乔治亚理工学院Antonio Facchetti教授为共同通讯作者。研究获得国家自然科学基金委、中国科学院及中国科学院大学等项目支持。

原文链接: https://doi.org/10.1038/s41565-025-01973-6