-

黄维杨教授“光功能金属有机材料用于太阳能转换”主题讲座

黄维杨教授“光功能金属有机材料用于太阳能转换”主题讲座2024年9月20日15:30,香港理工大学教授黄维杨应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“光功能金属有机材料用于太阳能转换”主题讲座,讲座在教一楼304教室举行。

太阳能技术作为人类社会和经济绿色和可持续发展的关键推动者,受到了全球的广泛关注。有机材料因其分子改性多样、无污染、成本低、溶液加工和柔性器件制造等优点,在太阳能转换方面具有巨大的潜力。黄维杨教授介绍了开发新型金属有机材料,并研究它们在太阳能电池和太阳能蒸发器中的性能。其中首先介绍了如何探索具有高单线态到三线态转换的铱和铂基分子,以提高激子寿命和扩散长度,同时优化活性层形态,进而提高有机太阳能电池的效率。其次介绍了一种新策略,即将多种电荷转移机制(包括金属到配体、配体到金属、配体到配体和分子间电荷转移)集成到一个金属有机聚合物中。这种方法旨在为太阳能蒸发应用设计高效的光热材料。新型金属有机材料的开发从分子设计角度为提高光电和光热两种太阳能转换过程开辟了一条有意义的途径。最后黄维杨教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

黄维扬,现为香港理工大学理学院院长、应用生物及化学科技学系讲座教授。1995年获香港大学博士学位;1996至1997分别于美国德州农工大学和英国剑桥大学从事博士后研究。现为香港化学会主席;曾任Journal of Materials Chemistry C副主编(2013-2022),现任Topics in Current Chemistry主编,Energy Advances 副主编和Journal of Organometallic Chemistry编辑。长期专注于无机化学中金属有机聚合物/配合物的设计、合成及其光电应用等领域的基础与应用研究。H﹣索引指数为93,获英国皇家化学会会士、英国皇家化学会过渡金属化学奖(首位华人)、国家教育部高校自然科学奖一等奖(排名第一)、亚洲化学会联合会杰出年青化学家奖、何梁何利基金科学与技术创新奖、国家自然科学奖二等奖(排名第一)、香港研资局高级研究学者奖、国家教育部长江学者讲座教授等奖项或称号,2023年当选欧洲科学院外籍院士。

-

陈惠鹏教授“面向显示的神经形态器件与系统”主题讲座

陈惠鹏教授“面向显示的神经形态器件与系统”主题讲座2024年9月13日上午,来自福州大学的陈惠鹏教授应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展“面向显示的神经形态器件与系统”主题讲座,讲座设在教一214举行。

本讲座首先介绍了要实现更真实的显示体验、更频繁的人机交互和更庞大的数据处理等需求的未来智能显示必然离不开优质的显示图像、高频的显示驱动和巨量的并行计算等技术支持。传统的显示技术面临着功耗大和效率低的巨大挑战,而具有存算一体特点的神经形态技术能很好地解决这些难点,因此神经形态技术是实现未来智能显示的有效策略。

然后讲座从神经形态芯片端的感存算处理、神经形态器件结构设计、神经形态发光器件和神经形态显示电路等四个方面展开具体的工作介绍,并指出要运用“自上而下”的思想去设计神经形态器件,要做到分子层面的模拟。

最后讲座对神经形态显示技术进行了展望,认为神经形态显示发展的第一阶段是打破存储、计算和显示模块的物理边界;第二阶段是在单像素上集成存储、计算和显示的功能。

讲座的最后陈老师和大家共同探讨了神经形态显示的器件层面、材料层面和机理层面的问题,讲座引起了老师和同学的热烈讨论。

陈惠鹏,2004年毕业于中国科学技术大学,获得应用物理和电子信息工程双学士学位。2009年毕业于美国塔夫茨大学,获得物理学博士学位。现为福州大学教授,博士生导师。福建省闽江学者特聘教授,福建省杰出青年基金获得者。长期从事半导体光电材料与器件制备及应用方面的研究工作。近5年以通讯作者在Nature Communications(7),Advanced Materials(5),IEEE EDL(15)等相关国内外高水平期刊发表SCI论文100余篇。主持国家自然基金区域联合重点项目、国家重点研发计划课题、国家自然基金面上项目等项目。

-

柴扬教授“人工视觉的生物传感器计算”主题讲座

柴扬教授“人工视觉的生物传感器计算”主题讲座2024年9月9日10:30,香港理工大学柴扬教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“人工视觉的生物传感器计算”主题讲座,讲座在教一楼101教室举行。

对物理世界的准确感知的需求导致感觉节点的急剧增加。然而,从传感器向计算单元传输大量非结构化的传感数据在能效、传输带宽、数据存储、时延和安全性等方面都面临着巨大的挑战。为了高效地处理海量传感数据,在传感终端实现数据压缩和结构化是至关重要的。传感器内计算集成了传感器内部的感知、记忆和处理功能,使传感终端能够进行数据压缩和数据结构化。

本次报告柴扬教授描述了团队在人工视觉的生物传感器计算方面的努力。讨论传感器内计算的框架,并展示一些不同场景的视觉传感器,包括视觉适应,运动感知,以及用于脉冲神经网络的事件驱动视觉传感器。柴扬教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

杨柴教授是理学院副院长,微电子的联合研究中心主任,香港理工大学,香港Phvsical协会的副主席,香港的一员年轻科学家,IEEE杰出讲师自2016年以来,lEEE EDS地区的副主席,IEEE EDS纳米技术委员会主席,是IEEE ED / SSC香港分会主席(2017 - 2019)。目前主要研究方向为新兴电子器件。

-

王一波教授“应对气候变化的绿色电力科技创新与全球合作”主题讲座

王一波教授“应对气候变化的绿色电力科技创新与全球合作”主题讲座2024年6月12日上午,中国科学院电工研究所研究员王一波应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“应对气候变化的绿色电力科技创新与全球合作”主题讲座,讲座在第一教学楼215教室进行。

化石燃料的燃烧排放大量的CO2,导致全球变暖,2015年12月12日在第21届联合国气候变化大会(巴黎气候大会)上通过《巴黎协定》,旨在将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内,并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内,近年来得到全球广泛关注。

王一波研究员在讲座中首先简单介绍了CO2排放的几个主要来源,其中能源领域排放约占85%,因此要实现《巴黎协定》的既定目标,必须要实现能源转型,减少化石燃料的燃烧。2015年国际社会提出“创新使命”倡议,我国是也是最早发起倡议的国家之一。

王一波研究员清晰地为大家介绍了“创新使命”的第一阶段(2015-2020)目标:实现清洁能源领域的政府科研投资翻倍、搭建高层次的国际平台,推动清洁能源创新发展;第二阶段(2021-2030)“创新使命”第六届部长级会议发布MI2.0创新宣言和两大创新合作机制“使命机制”、“创新平台”。之后王一波研究员讲到面临的三大挑战:挑战一:经济的、可靠的可再生能源发电技术;挑战二:电力系统灵活性和市场设计;挑战三:电力系统集成、数据和数字化。接着王一波研究员介绍了下一步发展思路,与发达国家深入开展国际合作,建设“以我为主,为我所用”的多边合作机制和平台。最后王一波研究员与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

王一波博士,现任中国科学院电工研究所研究员、博士生导师。兼任国家科技部“十四五”可再生能源技术重点专项专家组组长、国家科技部智能电网科技创新2030重大项目专家组专家、中国可再生能源学会光电专委会秘书长等职务。2016年受国家科技部委托,组建“创新使命”中方秘书处,并担任“绿色电力未来”使命副主任,近五年主持或参与编写重大咨询报告十余份,举办各类国际会议数十次。

-

于冬宏教授“‘小’丹麦,‘大’电池,‘新’分子”主题讲座

于冬宏教授“‘小’丹麦,‘大’电池,‘新’分子”主题讲座2024年5月23日上午,来自丹麦奥尔堡大学的于冬宏教授应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展“‘小’丹麦,‘大’电池,‘新’分子”主题讲座,讲座设在教一115举行。

本讲座首先介绍了基于具备合理分子轨道能级的供体-受体聚合物材料进行放大合成实验,使其成为具有高分子量和恒定质量的连续流动方法,同时可以显著提高反应的速率和产率,达到日产百克数量级。

然后针对传统聚吩材料,延续使用富勒烯受体体系,应用卷对卷大面积快速印刷,制成了在具有由40000个单结电池组成的大面积有机光伏组件,并同时将产生的电能进行直流交流转换,模拟能量的网格输入与输出,最终揭示有机光伏未来在发电以及在电网中输送的可能性。

最后将阐述因受聚合方法限制的传统主链骨架共轭给-/受-体高分子材料无法实现理想纳米尺寸的自组装,从而严重影响了光激子中的电荷(载流子)分离与后续的传输。

讲座的最后于老师和大家共同探讨了新概念共轭结构高聚物结构设计与可能的合成,讲座引起了老师和同学的热烈讨论。

于冬宏教授,1997到2006年先后在中国科学院长春应用化学研究所高分子化学与物理国家重点实验室、日本通产省工业技术研究院国家材料与化学研究所、丹麦奥尔堡大学的力学工程系、化学与生物科学系任助理教授、特别研究FELLOW、研究助理教授、和助理教授,2006年至今任丹麦奥尔堡大学化学与生物科学系终身职副教授。研究领域涉及有机太阳能电池材料、聚合物发光二极管、分子印迹聚合物(分子识别,生物传感)以及无机有机纳米杂化生物材料等。先后承担了丹麦技术创新部基金、丹麦国家自然科学基金以及丹麦国家战略研究基金,科研总经费逾2000万丹麦克朗。发表学术论文152篇,被他引次数达到4030次。2009年获得丹麦奥尔堡大学最佳教师奖。

-

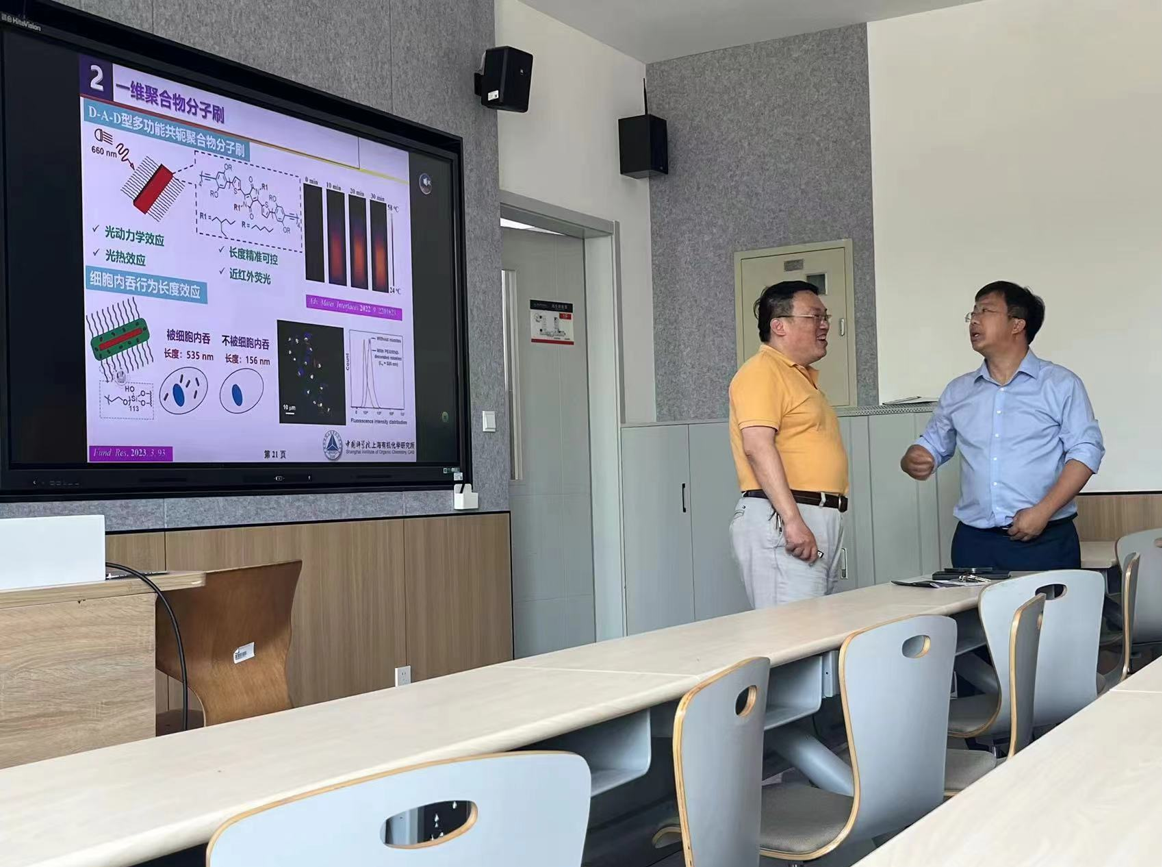

黄晓宇教授“聚合物分子刷及其功能材料”主题讲座

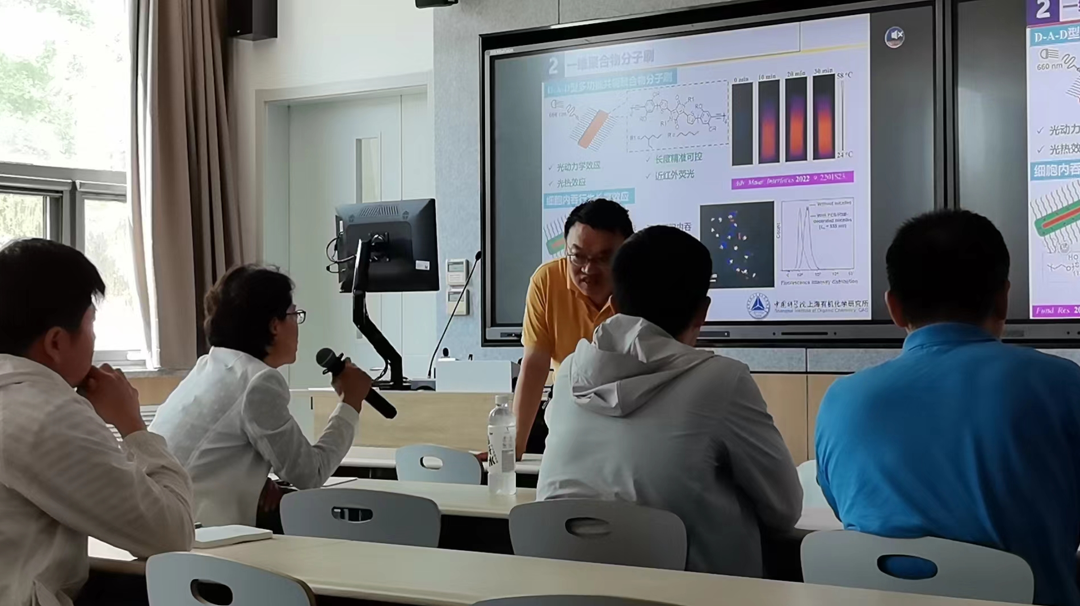

黄晓宇教授“聚合物分子刷及其功能材料”主题讲座2024年5月20日上午,上海有机化学研究所研究员黄晓宇教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“聚合物分子刷及其功能材料”主题讲座,讲座在第一教学楼115教室进行。

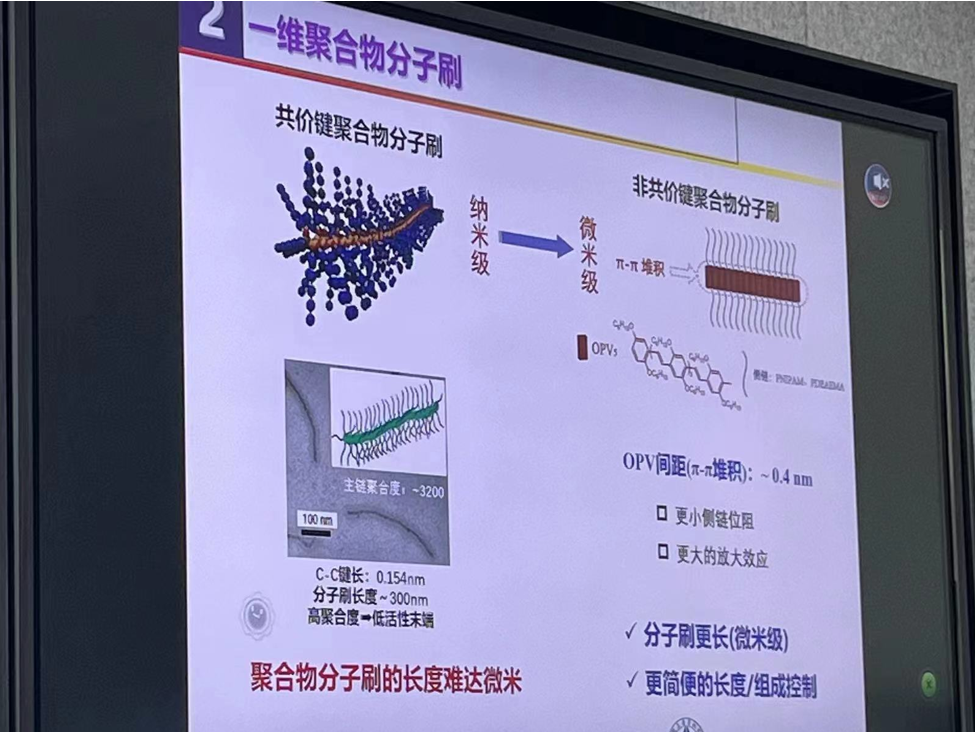

聚合物分子刷在指纹显影、催化、药物输送、防污涂层及锂离子电池等方面的广泛应用,近年来得到广泛关注。

黄晓宇教授在讲座中条理清晰地为大家介绍了一维、二维、三维聚合物分子刷的定义、区别、结构特征以及应用。首先一维聚合物分子刷也称为接枝共聚物,它是指聚合物侧链密集接枝到线性聚合物链上所形成的共聚物。一维聚合物分子刷所具有的紧凑的结构可产生一些独特的性质,例如蠕虫状构象、紧凑的分子尺寸和显著的链端效应。二维和三维聚合物分子刷是指聚合物链密集地链接在各种有机或无机基质表面上所形成的聚合物复合体系。该聚合物复合体系不仅保留了基质所具有的性质,聚合物链的引入还赋予了复合体系特殊的性质,例如防腐蚀性、胶体稳定性、抗粘附性能、刺激响应性、润滑性和摩擦性等。并介绍了一维、二维、三维聚合物分子刷材料在指纹显影、催化、药物输送、防污涂层及锂离子电池等多个领域的应用。最后黄晓宇教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

黄晓宇,中国科学院上海有机化学研究所研究员,博士生导师。1993年本科毕业于南京大学少年班,1998年博士毕业于复旦大学高分子科学系。1998-2001年,先后在加拿大多伦多大学和美国阿克伦大学进行博士后研究。2001年,入选中国科学院“百人计划",受聘为中国科学院上海有机化学研究所研究员,博士生导师。2018年获批国家杰出青年科学基金。主要从事有机高分子功能材料的研究。已经先后主持承担负责国家“863”项目(2项)、“973”课题和国家自然科学基金(11项)等多项国家级项目。2017年至今已在国际学术期刊上发表SCI论文80多篇,已获中国发明专利授权11项。2017和2022年,两次作为第1完成人荣获上海市自然科学奖一等奖。2021年,荣获中国科学院朱李月华优秀教师奖。

-

张越涛教授“受阻Lewis酸碱对实现聚合物精准合成”主题讲座

张越涛教授“受阻Lewis酸碱对实现聚合物精准合成”主题讲座2024年5月15日10:30,吉林大学张越涛教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“受阻Lewis酸碱对实现聚合物精准合成”主题讲座,讲座在教一楼215教室举行。

聚合物精准合成可以控制聚合物结构和性能,一直是高分子合成领域的研究热点。受阻Lewis酸碱对(FLP)体系同时存在没有被相互淬灭的Lewis酸性和碱性,通过Lewis酸碱的协同作用不仅可以实现活性聚合还可以克服传统活性聚合方法中存在的问题。

本次报告通过设计合成新型的FLP体系,提高了聚合引发效率并抑制了链回咬副反应,首次实现了FLP催化各类极性乙烯基单体的活性可控聚合。利用FLP体系聚合活性高,稳定性好的特性,实现了超高分子量聚合物的室温快速合成和破世界记录的63嵌段序列可控高分子的大量合成;利用体系灵活的结构可调变性,实现了对聚合物拓扑结构的控制:利用双引发的膦碱体系,通过从中间向两边引发的拓扑聚合方式实现一步合成三嵌段热塑性弹性体;利用具有三官能度的FLP体系的双分子协同效应发展了一个环状聚合物合成新方法。受阻Lewis酸碱活性聚合体系具有活性高、稳定性好以及灵活多变的结构可调性,是一类全新的具有巨大发展潜力的活性聚合体系。张越涛教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

张越涛,男,2004年于吉林大学化学学院获得有机化学理学博士并于同年留校工作。2006年赴美国科罗拉多州立大学Eugene Y-X. Chen课题组从事博士后研究工作。2009年工作于美国科罗拉多州立大学化学系,任职research scientistⅡ。2013年入选第四批国家“海外高层次人才引进计划青年项目”,同时受聘吉林大学教授,博士生导师。2014年获得国家自然科学基金委“优秀青年科学基金”。2022年获得“国家杰出青年科学基金”。现主要从事高分子合成化学的研究工作,重点从事Lewis酸碱对催化的聚合物精准合成;基于可再生资源高分子的催化合成(可持续发展聚合物的催化合成);非食物生物质降解成高附加值化学品或生物质能源的研究等工作。取得了一系列重要的研究成果。现已在Nature Chemistry, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Nature Communications, CCS Chemistry, Chemical Science等期刊发表SCI收录论文80余篇,获批中国发明专利17项。目前担任Science Bulletin期刊的青年编委。

-

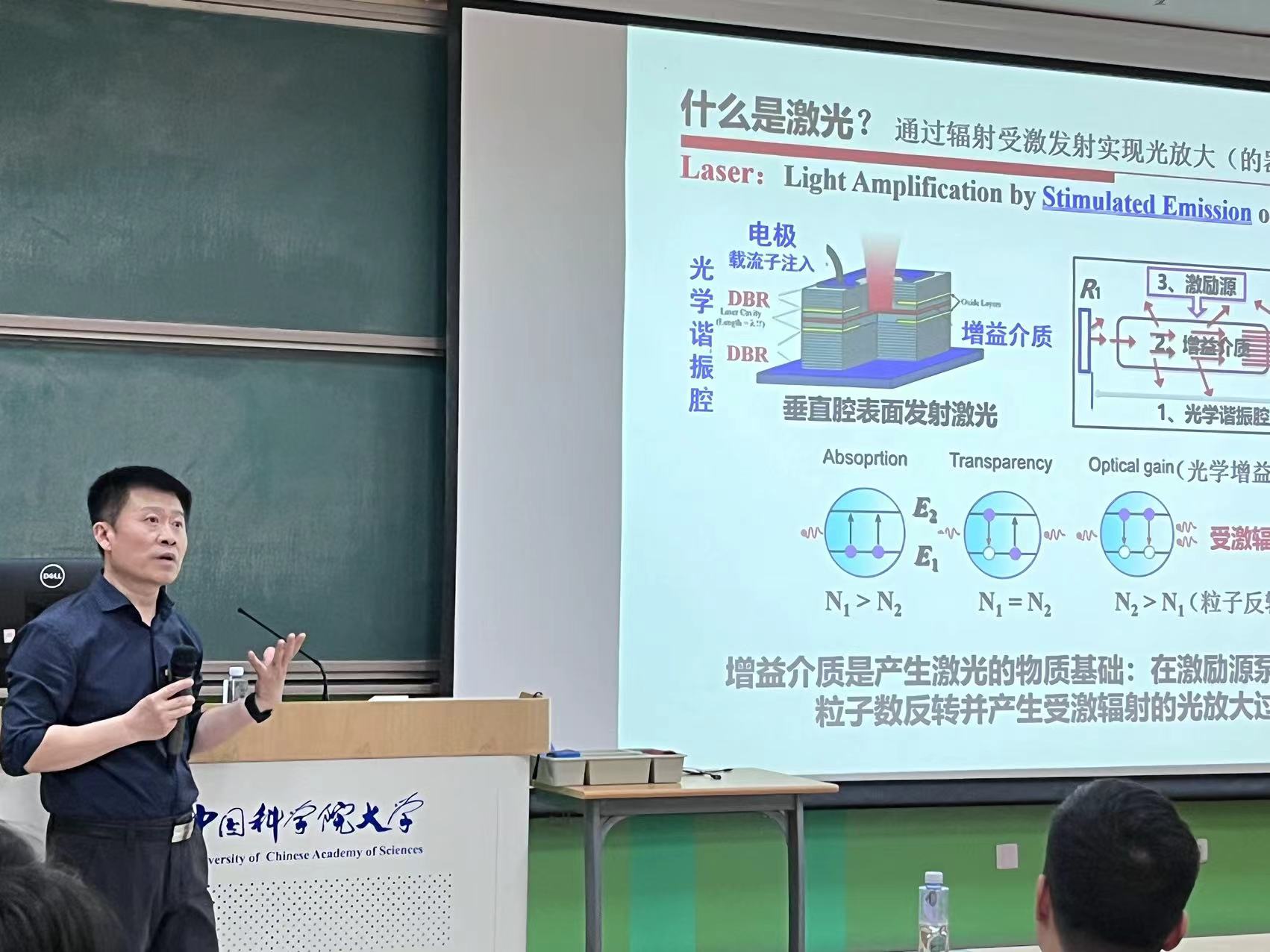

付红兵教授“有机电泵浦激光的探索”主题讲座

付红兵教授“有机电泵浦激光的探索”主题讲座2024年5月13日14:00,首都师范大学付红兵教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“有机电泵浦激光的探索”主题讲座,讲座在教一楼108教室举行。

全固态激光器具有体积小、单色性好、方向性强、亮度高等特点,近年来受到了极大的关注。尤其是科技发展要求器件微型化、多功能化的今天,有机微纳米激光材料因其价格低廉、可通过分子裁剪调控全光谱范固的激光波长、可在柔性基底上大规模集成等优点,有着巨大的应用潜力。

付老师分别从有机微纳单晶微腔效应、高导电激光增益材料、有机TADF和磷光增益材料、有机激光激化激元四个方面展开,基于激光器件的关键科学技术问题,从材料设计的源头出发,通过精准可控的自组装技术,实现在激光增益介质和激光谐振腔这两个核心技术上的突破。

目前,已经实现高性能激光器件的波长从紫外区到近红外区的全光谱覆盖;通过激光微加工技术和图案化组装技术,实现了有机、有机/无机杂化的微纳晶激光阵列的设计;基于有机微纳晶激光材料实现微纳光子学器件的设计与应用。瞄准有机电泵浦激光这一重要科学前沿,从新材料、新技术、新原理上尝试解决其关键科学技术问題。

讲座上,老师与同学们积极讨论,探讨报告内容,报告引起了师生们的广泛兴趣。

付红兵,首都师范大学化学系,教授,博师生导师,光功能材料与器件北京市重点实验室主任。2006年入选中国科学院化学所“百人计划”,2009年获国家杰出青年科学基金资助,2015年教育部长江特聘教授,2021年北京学者,并在2004和2014年先后两次以第三完成人身份获国家自然科学二等奖。在有机微纳光功能材料和器件领域总共发表文章230余篇,文章他引15000余次,H-index:63