-

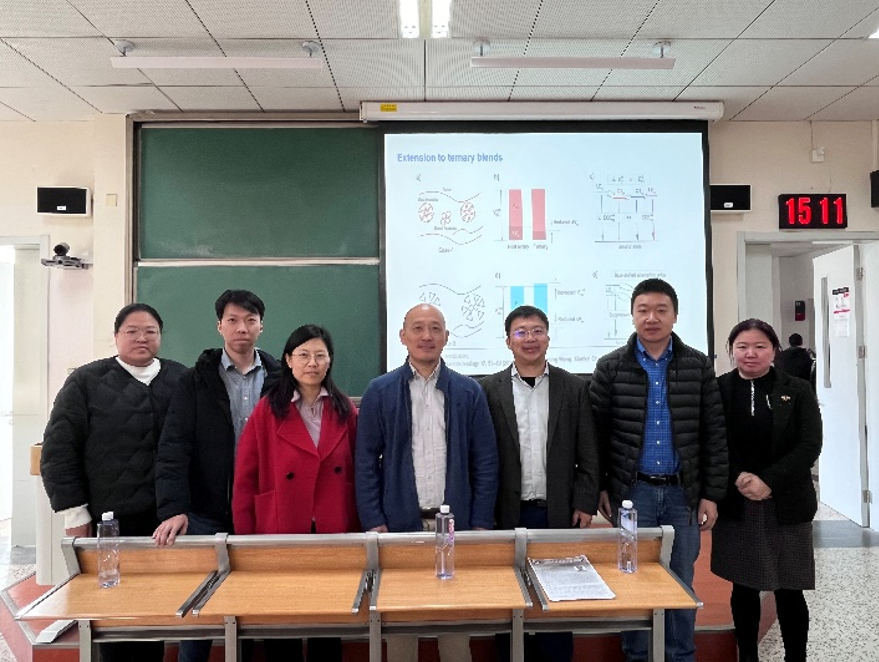

高峰教授“最小化有机太阳能电池的电压损失”主题讲座

高峰教授“最小化有机太阳能电池的电压损失”主题讲座2024年3月12日14:00,瑞典林雪平大学高峰教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“最小化有机太阳能电池的电压损失”主题讲座,讲座在教一楼214教室举行。

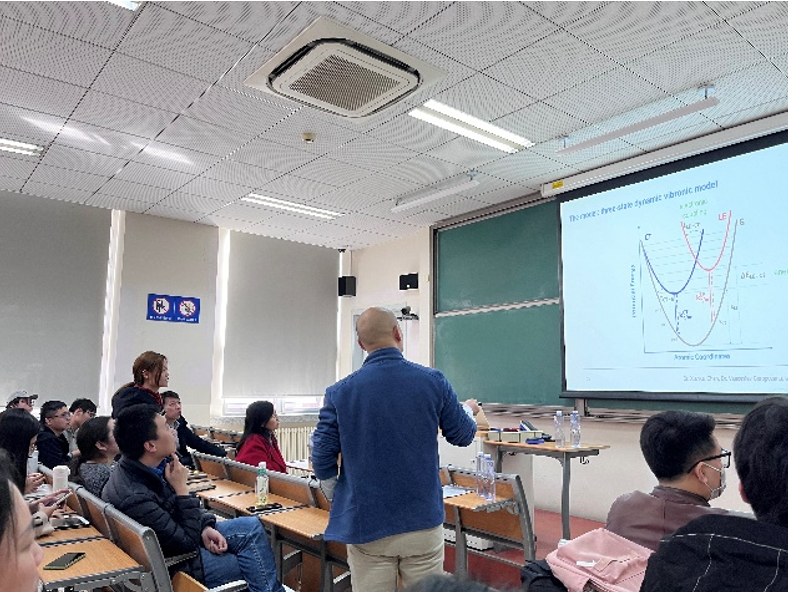

有机太阳能电池(OSCs)的功率转换效率现已达到接近20%的高值。基于非富勒烯受体(NFAs)的有机太阳能电池的最新进展降低了非辐射的电压损耗。与传统“给体:富勒烯受体”共混物中观察到的能量间隙定律依赖相反,在最先进的“给体:非富勒烯受体”有机太阳能电池中,非辐射电压损失与“给体:受体”界面上的电荷转移电子态的能量没有相关性。

高峰教授团队通过结合温度相关的电致发光实验和动态振动模拟,提供了基于富勒烯和非富勒烯受体的器件的非辐射电压损失的统一描述。其次,团队强调原始材料的光致发光产率决定了非辐射电压损失的下限。团队还证明,在不牺牲电荷产生效率的情况下,可以获得非辐射电压损失(例如:<0.2 V)的降低。团队进一步将其理解扩展到三元的有机太阳能电池,为高效三元器件的第三元件提供了合理的材料设计规则。高峰教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

高峰,瑞典林雪平大学教授。2004年和2007年南京大学物理系获得学士和硕士学位,2011年剑桥大学卡文迪许实验室获得博士学位。随后加入瑞典林雪平大学,先后任职玛丽居里博后研究员(2013)、助理教授(2015)、副教授(2017)和教授(2020)。目前在西湖大学访问。担任中国科学:材料副主编、FexMat副主编。高峰教授的研究兴趣为可溶液加工的光电器件及机理,主要基于有机和钙钛矿半导体材料。相关工作作为通讯作者发表在Science,Nature,Nature Materials,Nature Photonics,NatureEnergy,Nature Electronics等杂志。获得瑞典及欧盟的多项人才计划支持,包括瑞典战略研究基金会的Future Research Leader,瑞典瓦伦堡基金会资助的Wallenberg Academy Fellow,以及欧洲研究理事会的ERC Grants(Starting Grant 2016, Consolidator Grant 2021)。2020-2025作为首席科学家主持瑞典瓦伦堡基金的重点前沿科学项目。2020年因在太阳能电池和发光二极管领域的机理研究获得瑞典皇家科学院颁发的Tage Erlander Prize。

-

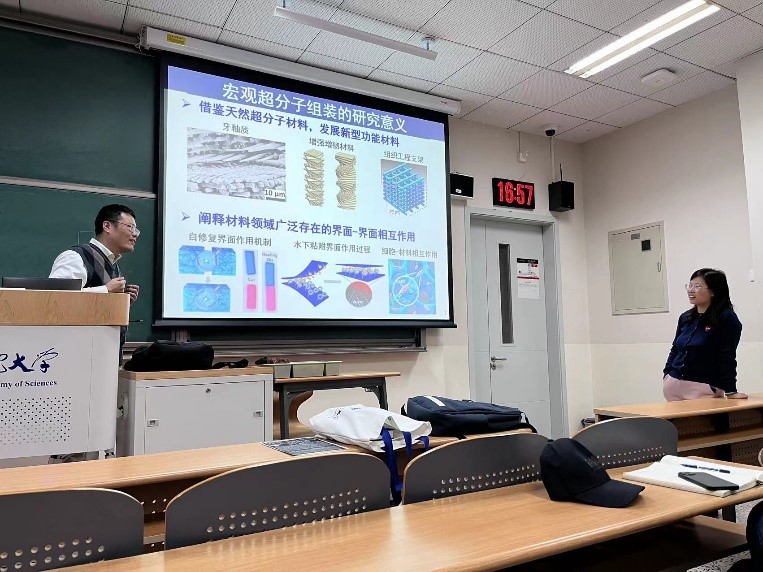

石峰教授“宏观超分子组装及其应用”主题讲座

石峰教授“宏观超分子组装及其应用”主题讲座2023年12月15日15:30,北京化工大学石峰教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“宏观超分子组装及其应用”主题讲座,讲座在教一楼305教室举行。

宏观超分子组装,是指在十微米以上的构筑基元表面,通过表面化学修饰引入超分子识别基团,再利用界面组装构筑超分子材料的过程。它是超分子化学的新兴研究方向,为体相超分子材料的制备提供了新的思路。

石峰教授先介绍了宏观超分子组装的研究,其可以通过借鉴天然超分子材料,发展新型功能材料,且宏观超分子组装的研究能为阐释材料科学领域广泛存在的界面-界面相互作用提供理想的模型体系,有助于理解相关的界面作用机制。接着,围绕如何实现高效、精准的宏观超分子组装的问题,介绍了从界面变形能力对组装行为影响的角度,具有高柔顺性表面是宏观超分子组装中构筑基元的设计原则。在宏观超分子组装中,由于构筑基元的碰撞与组装依赖于震荡、旋转等强外力,导致最终组装体匹配度差,有序度低的问题,为此,团队发展了两种策略,对于非精准结构动力学过程占优的体系,利用非精准与精准结构之间热力学稳定性的差异,发展自纠错策略,获得精准组装体;对于可以调控组装动力学,实现精准结构动力学过程占优势的体系,通过构筑基元自发运动,实现其在近热力学平衡态的组装,直接获得有序结构。最后,通过宏观超分子组装构筑了异质材料的三维有序结构,解决了异质材料在三维空间高效复合的难题,拓展了超分子组装的适用范围。石峰教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

石峰,北京化工大学教授,博导。主要研究方向为宏观超分子组装,致力于阐释材料领域的界面-界面相互作用,发展制备体相超分子材料的新途径。目前在Adv. Mater、Angew. Chem. Int. Ed.、Nat. Commun.等期刊发表论文100余篇,授权专利6项,SCI他引5000余次。获得国家杰出青年科学基金,国家自然科学基金优秀青年科学基金,北京市杰青,教育部霍英东基金等项目资助;入选“万人计划”科技创新领军人才,教育部首届青年长江学者,教育部新世纪人才,北京市新星计划等。任科学出版社/Elsevier联合国际新刊Supramolecular Materials 主编,Cell旗下Cell Reports Physicascience编委,高等学校化学学报青年执行编委。任中国化学会超分子化学专业委员会、仿生材料化学专业委员会等委员。

-

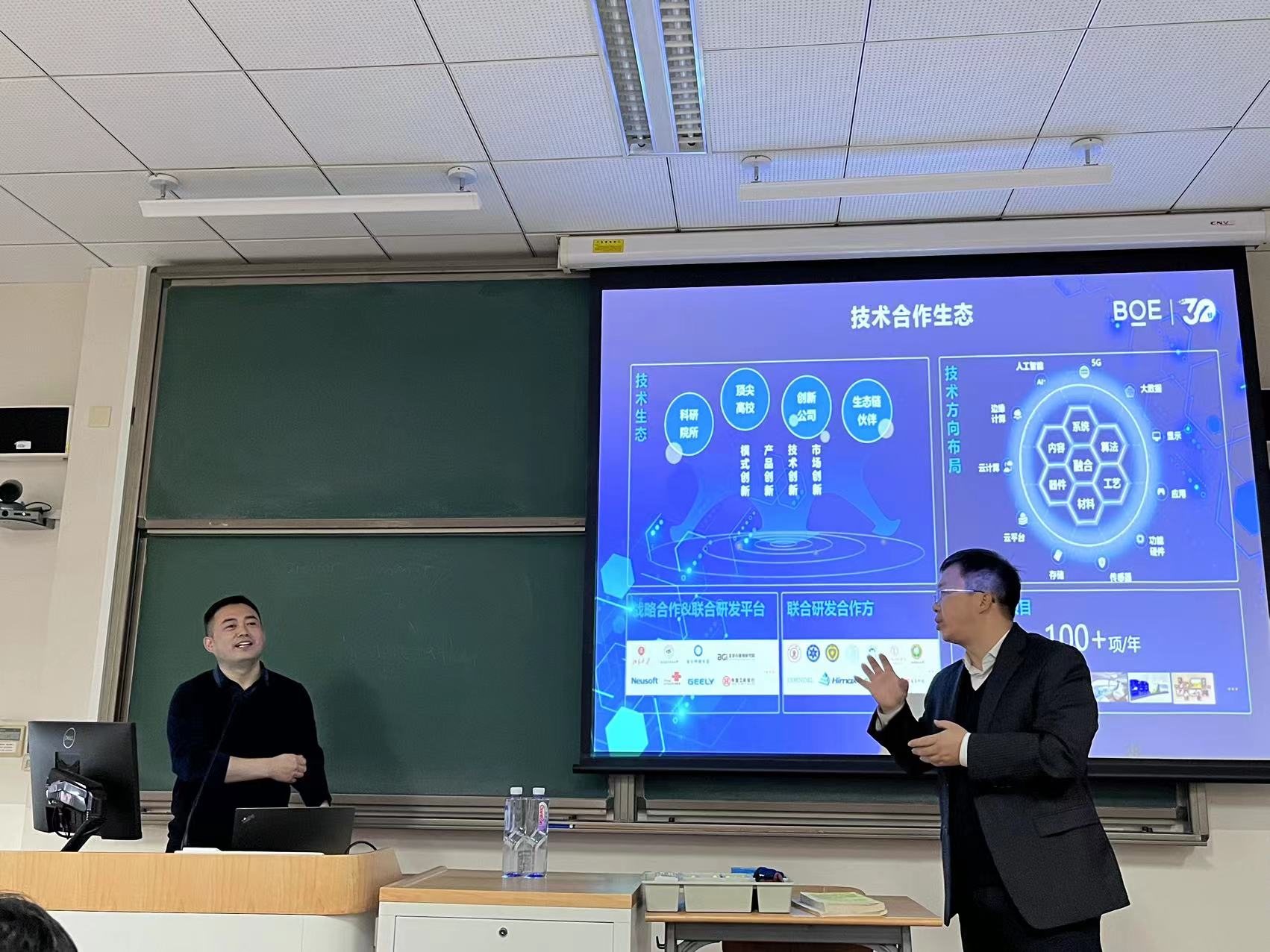

袁广才教授“新型显示技术的机遇与挑战”主题讲座

袁广才教授“新型显示技术的机遇与挑战”主题讲座2023年11月22日下午,袁广才教授受材料学院黄辉教授的邀请,于教一306进行了以“新兴显示技术的机遇与挑战”的主题讲座。

袁广才教授的报告主要从“新型显示技术的发展趋势”、“BOE的发展状态”、“未来显示技术的发展趋势”、“有机半导体存在的问题与机遇”四个方面展开。讲解了显示领域的行业大背景和新型显示的制造过程及未来显示技术的发展方向,介绍了京东方集团的技术突破与未来技术探索的方向,并对行业技术前沿和技术难点等做出了详细阐述。

报告结束后,袁教授回到了同学和老师们对于显示技术前沿相关的专业知识并与大家进行了深度的交流。

袁广才博士,教授级高工,博导,京东方半导体技术科学家/副总裁/院长。在半导体显示领域有16年研发经验。近五年主导氧化物 TFT、柔性 LTPO、MLED 显示、数字化生产设备四个技术方向的可量产技术研发,相关技术产出大于四百亿产值。在国家项目、公司和研发团队的支持下,近五年获得授权专利 224 件,形成严格技术卡控。相关成果得到行业及社会的高度肯定,获得中国电子学会科技进步一等奖、优秀科技工作者、北京市优秀青年等21项奖励。作为项目负责人主持十四五重点专项项目,主导国家自然科学基金项目、科技部国家重点研发计划及中关村颠覆性技术应用等20余项重大项目。同时也在前沿技术和理论方向不断深入探究,近五年发表论文 19 篇,其中包括 Nano Research、Adv.Sci.、Adv.Funct. Mater.、 Chem.Eng.J.和IEEE T. ElectronDev.等高质量论文。

-

董建华教授“高分子化学与材料概述”讲座

董建华教授“高分子化学与材料概述”讲座2023年11月8日下午,董建华研究员受材料科学与光电技术学院黄辉教授的邀请,于教1-417开展一场“高分子化学与材料概述”主题的讲座。

高分子化合物作为材料用于人们生产生活的各个领域,人们的衣食住行都离不开高分子材料。本报告概述了高分子基本知识、高分子化学与材料研究前沿方向等。董教授首先简要介绍了什么是高分子材料、高分子与小分子的区别,并介绍了各类天然高分子材料、人工合成高分子材料等。随后介绍了我国高分子工业发展历史、高分子化学的历史。接着介绍了高分子在衣食住行等各方面的应用,特别着重介绍了高分子材料在医药方面的应用。高分子回收利用一直是业内关注的焦点,董教授详细介绍了高分子回收利用现状,存在的问题等。此外董教授还介绍了高分子前沿应用,包括生物化学与温度传感器、分子电子学器件、显示器、发光二极管、场效应晶体管等。最后董教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

董建华,男,1982本科毕业于浙江大学化学系,1989获得中国科学院化学研究所理学博士学位。在北京大学化学系从事两年博士后研究之后,留校任教至1997.12。1998至2019年在国家自然科学基金委员会负责有机高分子领域项目管理工作(2019年6月退休)。1999年起任研究员,先后担任有机高分子材料、高分子科学、材料化学与能源化学等领域各类科学基金项目主任、科学处处长、二级研究员等。多次组织有机高分子领域学科发展与学科前沿战略研讨,重大研究课题立项与运行管理学术活动。主编三本学科前沿与进展及展望的专著;多次为相关专著撰写章节。

担任中国化学会第二十六届理事,第二十八届、第二十九届理事会常务理事、曾长期担任高分子学科委员会副主任。《中国大百科全书》第三版化学卷高分子领域编委会副主编,多次组织与撰写科学词典与学科战略报告。2007年至今Wiley出版公司国际学术专业期刊“先进技术高分子”“Polymers for Advanced Technologies”副主编(Associate Editors)2011年至今“英国皇家化学会高分子化学系列丛书”编委会成员。曾担任国内多个学术期刊编委等。曾在美国、韩国等大学进修学习两年半。

-

郭林教授“无机非晶微纳米材料的可控制备及特性”主题讲座

郭林教授“无机非晶微纳米材料的可控制备及特性”主题讲座2023年11月2日15:30,北京航空航天大学郭林教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“无机非晶微纳米材料的可控制备及特性”主题讲座,讲座在教一207教室举行。

材料的可控合成是研究其结构、特性、构效关系以及应用的基础相比于具有三维周期性规则排列的晶体结构材料,原子排列短程有序,长程无序的非晶结构材料的可控合成及其生长机制一直是国际公认的难题,长期制约着非晶微纳米材料的发展。同时,非晶结构表面高不饱和配位环境,使得非晶纳米材料的构筑可以将传统纳米材料高比表面积进一步提升为高活性位点浓度,使得各类材料的理论本征特性得以充分的展现。

基于对非晶微纳米材料形成机制的认知,郭林教授从非晶微纳米材料普适制备方法、无机非晶微纳米材料的光学特征、无机非晶微纳米材料的催化应用、高强高韧材料的结构构筑四个方面展开,系统性地介绍了近些年组内的研究成果。制备出系列规则形貌的无机非晶微纳米材料,并探究了其优异的催化、光学、力学性能,这些系统的研究将加深人们对非晶材料的规律认知,拓展其应用。

郭林教授,北京航空航天大学首批校长直聘教授,教育部长江学者特聘教授。国家杰出青年科学基金获得者、中国化学会会士、英国皇家化学会会士;北京市有突出贡献的科学技术管理人才、北京市高校优秀党员、北京市优秀教师、北京市优秀研究生指导教师、宝钢优秀教师奖获得者。在Science、Nature、Nat. Catal.、 Nat. Mater.、 JACS、Angew. Chem. Int. Ed.、PNAS、Chem.Rev.等国际期刊发表学术论文400余篇,他引21000余次;指导的博士生,1人获评全国优秀博士论文,2人获评北京市优秀论文。近5年作为项目负责人主持国家重点研发计划1项,国家自然科学基金重点项目2项;第一获奖人,2010年获教育部自然科学一等奖,2013年获国家自然科学二等奖。

-

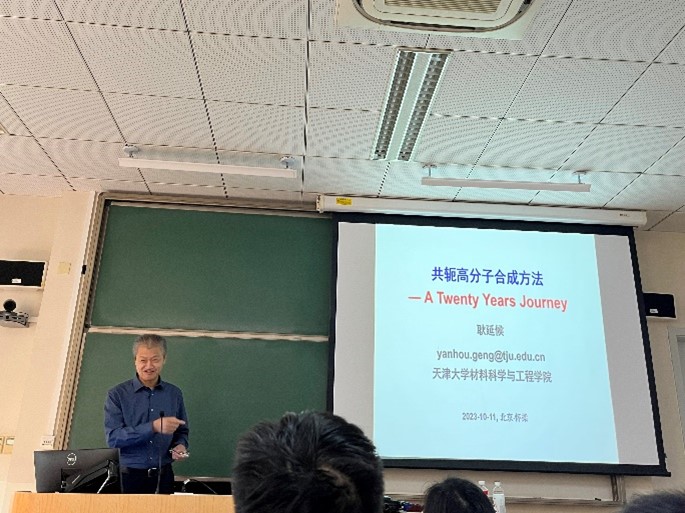

耿延候教授“共轭高分子合成方法”主题讲座

耿延候教授“共轭高分子合成方法”主题讲座2023年10月11日15:30,天津大学材料学院教授耿延候应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“共轭高分子合成方法”主题讲座,讲座在教一楼306教室举行。

合成方法研究是化学研究的核心,能够为深入理解共钜聚合物的基本性质、建立构效关系提供材料基础,也是发展具有自主知识产权的高性能材料的基础。

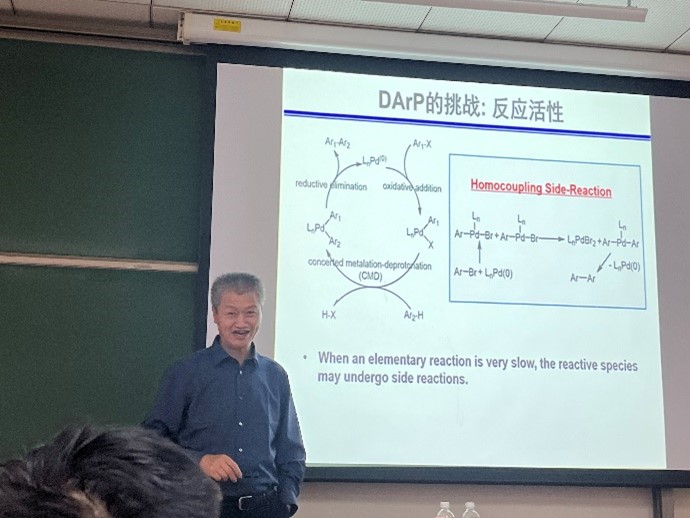

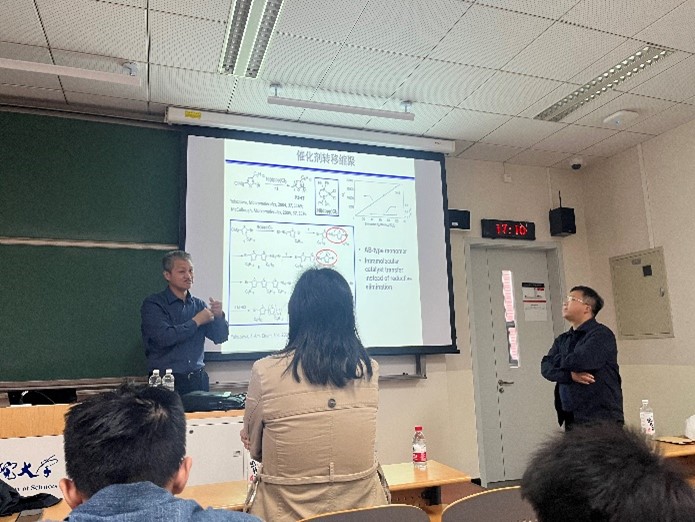

耿延候教授条理清晰地从单分散共轭聚合物的合成策略、共轭聚合物的可控合成以及聚合物半导体材料的直接芳基化缩聚合成三个方面介绍了研究成果。首先,介绍了发展多种单分散共轭聚合物合成策略,合成了绝对分子量超过20000 g/mol的共轭聚合物,证明了共轭聚合物的伸直链结晶特性,构筑了近理想体异质结的纳米结构光伏效应薄膜。接着,研究了多种AB单体的催化剂转移缩聚反应,实现了聚芴等共轭聚合物的可控合成,发现催化剂分子内转移可以在非共轭主链上发生。最后,发展了多卤代噻吩衍生物高活性C-H单体,将聚合方法研究与高迁移率材料设计结合起来,发展了系列高迁移率n型和双极型聚合物半导体材料。最后耿延候教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

耿延候,中国科学院“百人计划”(2003)、“国家杰出青年基金”(2005)和国务院政府特殊津贴(2011)获得者,2016年入选中组部第二批“万人计划”。1991年毕业于上海交通大学应用化学系,1996年于中科院长春应化所获博士学位1998-2003先后在香港科技大学、德国马普高分子研究所 (“洪堡”奖学金获得者) 和美国罗彻斯特大学从事访问研究。2003-2015年任中国科学院长春应用化学研究所研究员,目前任天津大学材料学院教授、博士生导师。发表学术论文250余篇,申请和获授权发明专利20余项,获国家自然科学二等奖和吉林省科技进步一等奖各1项。研究兴趣包括: (1) 有机/高分子半导体材料及其应用; (2) 新型芳香稠环化合物及其共聚合物; (3) 共聚合物的合成方法。

-

杨柏教授“碳化聚合物点与光功能材料”主题讲座

杨柏教授“碳化聚合物点与光功能材料”主题讲座2023年9月13日14:00,吉林大学杨柏教授应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“碳化聚合物点与光功能材料”主题讲座,讲座在教二楼106教室举行。

杨柏教授首先介绍了纳米杂化与高性能光学材料的发展历史,进而引出高性能碳化聚合物点光功能材料,碳化聚合物点是一类具有聚合物特性及核壳结构的新型碳点,作为纳米基元具有低毒、易于制备等优点。碳化聚合物点早期由物理方法制备,后期发展到化学方法制备,杨柏教授课题组于2013年用化学方法制备的碳化聚合物点荧光量子产率达到80%。之后杨柏教授详细介绍了碳化聚合物点合成方法、提出交联增强发射效应及其普适性,并提出碳化聚合物点的核壳结构及命名。接着杨教授介绍了碳化聚合物点在荧光、磷光、肿瘤治疗、抗菌等方面的应用。最后杨柏教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

杨柏,1984年毕业于吉林大学化学系,1991年获得博士学位,1987年至今任教于吉林大学,1994年任教授;1999年获国家杰出青年基金并聘为长江学者,2009年获国家创新研究群体基金支持;曾任化学学院院长、超分子结构与材料国家重点实验室主任等。研究方向为聚合物纳米杂化、碳点设计合成与光功能材料等;已发表SCI论文700余篇,被引用4.9万余次(H-104),单篇最高被引3200余次;2014年以来连续入选爱思唯尔中国高被引学者;2018年以来连续入选科睿唯安交叉领域全球高被引学者;作为第一完成人2009年获吉林省高等教育省级教学成果一等奖,2007年和2021年两次获得吉林省科学技术进步一等奖,2010年获国家自然科学奖二等奖。现为中国材料研究学会碳点功能材料分会主任委员。

-

赵达慧教授“共轭分子聚集中的分子结构调控”主题讲座

赵达慧教授“共轭分子聚集中的分子结构调控”主题讲座2023年7月13日14:00,北京大学化学学院教授赵达慧应黄辉教授邀请来中国科学院大学开展“共轭分子聚集中的分子结构调控”主题讲座,讲座在教二楼125举行。

赵教授主要讲解了课题组近期的工作,他们发现有机共钜体系的超分子聚集结构对于材料的光电性质具有显著影响。决定共轭分子间排列与聚集形式的主导作用力为pi-pi堆积为特征的范德华作用。相比于离子键、氢键等形式的非共价作用,pi-pi堆积的方向性和强度偏弱,导致了共辄分子的分子排列方式和变化形式复杂多样,可预测性较低。因此,相关体系聚集结构的研究以及材料的性能调控和预测成为巨大挑战。

讲座主要介绍通过理性设计,系统改变分子结构,进而追踪和调控一系列稠环芳香亚胺的光物理性质变化从而分析和揭示复杂聚集行为机制等方面取得的部分研究进展。

讲座中,老师同学积极与赵教授互动,最后赵教授的精彩报告得到了台下听众的热烈掌声。

赵达慧,博士,教授,1997年获得北京大学化学学院学士学位,2003年获得美国依利诺伊大学化学系博士学位,之后在美国麻省理工学院进行博士后研究。2006年起受聘于北京大学化学学院,任学术组长,博士生导师。主要研究方向为新型有机聚合物光电磁功能材料的设计合成、超分子结构的可控构筑及性质调控等。曾获得国家杰出青年基金、基金委优秀青年科学基金、教育部新世纪优秀人才、霍英东基金会青年教师基金、北京市科技新星计划等荣誉,并获北京大学教学卓越奖。目前担任Chemistry of Materials及Synfacts副主编。