-

廖矿标研究员“人工智能合成化学”主题讲座

廖矿标研究员“人工智能合成化学”主题讲座2024年12月12日上午10:30,来自广州国家实验室的廖矿标研究员应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展“人工智能合成化学”主题讲座,讲座设在教一楼305举行。

廖矿标,广州国家实验室研究员、标智未来首席科学家、全国青联委员、广州市科协常委。曾获广东青年五四奖章、国家海外高层次青年人才、广州市优秀专家、广州市最美科技工作者等荣誉。2013年本科毕业于中山大学,2017年博士毕业于美国埃默里大学;2018年加入艾伯维医药公司,2019年回国加入生物岛实验室担任研究员,负责组建化学合成平台;2021年担任广州国家实验室研究员,同年,创立标智未来并担任首席科学家。研究兴趣为AI化学。长期致力于设计建造新一代自动化高通量合成平台、建设化学反应大数据系统、发展人工智能反应预测模型以及开发新型有机合成方法学。至今,已以通讯作者或第一作者在Nature(2篇)、Nature Chemistry、Chem、ACIE等期刊发表一系列学术论文。

讲座开始前,廖矿标研究员首先提出了一个有趣的问题:为什么“AI预测蛋白质结构”能够获得诺贝尔化学奖?激起了老师和同学对AI的强烈兴趣。接着,讲座详细地为大家介绍了目前合成化学领域所存在的种种问题,基于现阶段的这些问题,创新性地提出了使用人工智能辅助化学研究。

第四次工业革命推动了合成化学的发展,它将自动化、数据科学和人工智能等尖端技术无缝集成到合成化学中。廖矿标研究员团队一直致力于发展人工智能化学(AI Chemistry),助力推动合成化学研究范式的变革创新。讲座详细地介绍了其团队在发展AI化学的历程中,如何解决自动化高通量、标准化数据以及AI的可及性问题,以及如何从基于自动化技术的自动合成阶段,逐步发展到以AI为核心的智能合成阶段,并应用于新反应发现与反应优化等研究工作中。

然后讲座向大家介绍了一种名为“SynAsk”的合成化学垂直领域大语言模型平台,并将该AI平台与ChatGPT-4o在合成化学研究方面进行了详细的对比,展示了SynAsk平台在化学领域碾轧ChatGPT的存在。除此之外,讲座还向大家演示了如何利用SynAsk对手性配体与合成反应产率进行有效预测,展示了AI在合成化学领域的巨大魅力。

最后,讲座对AI模型的训练与降维技术进行了详细的介绍,并对未来的人工智能化学进行了展望,使各位老师和同学展开了热烈的讨论活动。

-

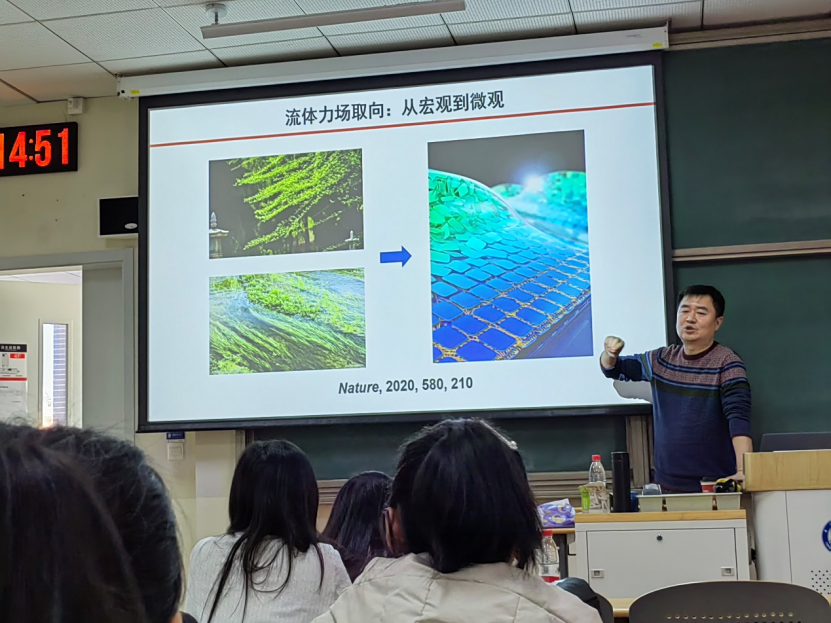

刘明杰教授关于“仿生功能力学高分子材料”主题讲座

刘明杰教授关于“仿生功能力学高分子材料”主题讲座2024年12月3日下午14:00,北京航空航天大学化学学院刘明杰教授应材料科学与光电技术学院黄辉教授的邀请,在中国科学院大学雁栖湖校区教一楼404举办了主题为“仿生功能力学高分子材料”的讲座。

刘明杰教授,2005年毕业于北京化工大学应用化学系,获理学学士学位;2010年毕业于中国科学院国家纳米科学中心,获理学博士学位。刘明杰教授是长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,国家重点研发计划首席科学家,目前担任北京航空航天大学化学学院院长。主要致力于仿生功能力学高分子复合材料的设计制备及应用研究,学术成果以第一及通讯作者在Nature, Nat. Rev. Mater., Nat. Commun., Sci. Adv., Angew., Adv. Mater., JACS等期刊发表论文120篇。

刘明杰教授首先指出高分子复合材料由于可设计性强、性能优异和功能多样等优点,已经在航空、汽车和绿色发电等领域有着广泛应用,但是轻量化、多功能、高速和高温等严苛环境对高分子复合材料的性能和功能提出了更高的要求。在未来复合体系中,要建立功能基元与宏观性质相联系的优化模型以进行多相复合,这是提升材料力学性能和拓展功能性的关键。此外,复合体系中高分子受限效应对材料的宏观性能调控及优化有着重要影响,要从分子理论层面对受限效应进行理解。

接着,刘明杰教授以仿生材料为例,讲述了如何通过多相限域复合与多级有序结构的设计,实现生物材料结构-功能一体化。刘明杰课题组利用限域空间调控分子运动,实现了限域空间内正交网络独立运动,从而制备出正交网络油水凝胶,成功地模拟肌肉的各种功能;受到流体力场的启发,该团队利用超铺展剪切流体调控纳米片的层层取向,确保材料能快速组装形成高度有序的结构,从而制备了高强韧层状纳米复合材料,模拟了贝壳的轻质和抗冲击特性。

讲座的最后刘明杰教授和大家共同探讨了水凝胶能否代替人体组织、材料成型过程和水凝胶在光电领域的应用前景等问题,讲座引起了老师和同学的热烈讨论。刘明杰教授的讲座不仅加深了参会师生对仿生功能高分子材料的理解,也为科研工作者提供了宝贵的指导意见。

-

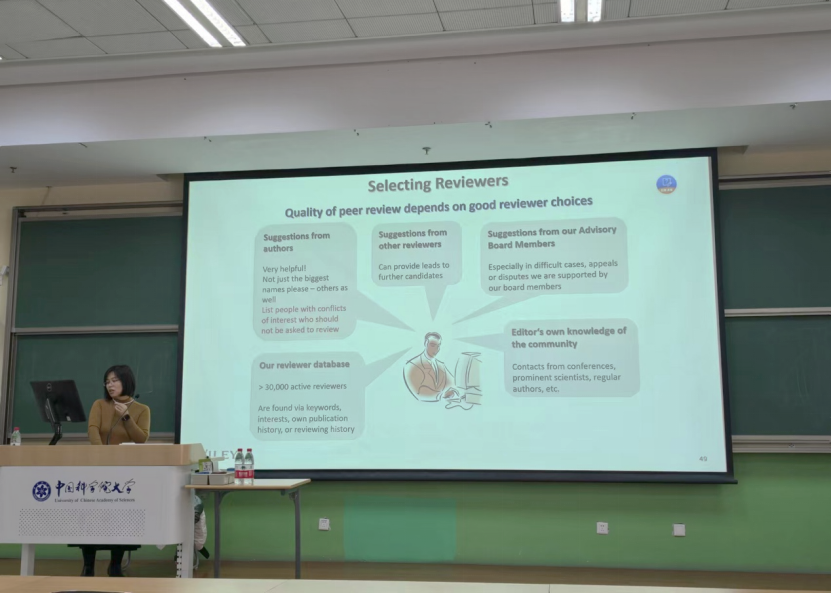

翁博主编关于“如何更好的发表期刊论文”主题讲座

翁博主编关于“如何更好的发表期刊论文”主题讲座2024年11月27日上午10:30,Wiley集团旗下期刊主编翁博博士应材料科学与光电技术学院黄辉教授的邀请,在中国科学院大学雁栖湖校区教一楼107举办了主题为“如何更好的发表期刊论文”的讲座。

翁博博士,于2006年毕业于北京航空航天大学,获得材料科学与工程专业学士学位;2012年12月,她在澳大利亚伍伦贡大学获得化学博士学位。翁博博士于2016年10月加入Wiley,目前担任 《Macromolecular Rapid Communications》期刊主编,同时兼任《Advanced Materials》期刊副主编。

在本次讲座中,翁博士首先详细介绍了Wiley出版集团的发展历程及其在全球学术界的影响力,并展示了Wiley集团与国内高校和科研所的合作情况。随后,她围绕文章撰写的关键环节,包括摘要、关键词、图表设计和结论等方面,深入解析了期刊编辑在评审稿件时的关注重点。翁博士特别指出,随着科学研究的日益活跃,期刊编辑每天需要审阅大量稿件,因此文章的摘要是否高度概括研究内容、图表设计是否清晰直观、文献引用是否具有时效性,都是影响文章录用的重要因素。

此外,翁博士就投稿过程中的关键环节进行了详细讲解,包括如何撰写投稿信、如何选择合适的审稿人、如何应对审稿意见以及文章发表后作者需完成的后续工作。讲座结束后,参会师生围绕投稿及科研问题踊跃提问,翁博士结合自身经验给予了深入解答,与参会者展开了热烈讨论。

翁博士的讲座不仅加深了参会师生对Wiley集团的了解,也为科研工作者在论文撰写与投稿中提供了宝贵的指导和启发。

-

董建华研究员“高分子化学与材料概述”主题讲座

董建华研究员“高分子化学与材料概述”主题讲座2024年11月05日,下午15:30,来自国家自然科学基金委员会的董建华研究员应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展“高分子化学与材料概述”主题讲座,讲座在教一楼214举行。

董建华研究员,1982年毕业于浙江大学化学系,1989获得中国科学院化学研究所理学博士学位。在北京大学化学系从事两年博士后研究之后,留校任教至1997年12月。1998年至2019年在国家自然科学基金委员会负责有机高分子领域项目管理工作(2019年6月退休)。1999年起任研究员,先后担任有机高分子材料、高分子科学、材料化学与能源化学等学科项目主任、科学处处长、二级研究员等。多次组织有机高分子领域学科发展与学科前沿战略研讨,重大研究课题立项与运行管理学术活动。发表学术论文50余篇,科研管理与学术进展综述论文30余篇。主编三本学科前沿与进展及展望的专著;多次为相关专著撰写章节。担任中国化学会第二十六届理事,第二十八届、第二十九届理事会常务理事、曾长期担任高分子学科委员会副主任。担任《中国大百科全书》第三版化学卷高分子领域编委会副主编,多次组织与撰写科学词典与学科战略报告。2007年至今担任Wiley出版公司国际学术专业期刊“先进技术高分子”、"Polymers for Advanced Technologies"副主编(Associate Editors)。2011年至今担任“英国皇家化学会高分子化学系列丛书”编委会成员。曾担任国内多个学术期刊编委等。

讲座从高分子化学发展里程碑讲起,主要阐述了目前高分子科学研究的主流和发展趋势,重点介绍了高分子材料在人们衣食住行方面的广泛应用,如:高分子药物、可降解材料等。同时介绍了高分子领域的几个前沿方向与最新进展,如:共价有机框架材料、二维单层聚合富勒烯材料、聚合C60多层分子层以及聚碲氧烷-非碳主链聚合物、聚碳龙等新结构聚合物材料。董建华研究员的热情分享,让参与讲座的老师同学对于高分子领域有了更加深入的认识,为师生进行高分子研究提供了精准指导。最后,董老师与现场师生进行了交流与探讨并得到了热烈响应。

-

占肖卫教授“开启有机光伏后富勒烯时代”主题讲座

占肖卫教授“开启有机光伏后富勒烯时代”主题讲座2024年10月31日,下午15:30,来自北京大学工学院/材料学院的占肖卫教授应黄辉教授、史钦钦教授邀请来到中国科学院大学开展“开启有机光伏后富勒烯时代”主题讲座,讲座在教一楼214举行。

占肖卫,北京大学博雅特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,中国化学会会士,英国皇家化学会会士。1986-1990,浙江大学化学系本科。1993-1998,浙江大学高分子系博士。1998-2002,中国科学院化学研究所博士后/副研究员。1999,香港科技大学化学系访问学者。2002-2006,美国亚利桑那大学/佐治亚理工大学化学系Research Associate/Research Scientist。2006-2012,中国科学院化学研究所研究员。2012至今,北京大学工学院/材料学院教授。长期从事有机高分子光电功能材料和器件研究,在Nature子刊等期刊发表论文390余篇,被引用5.6万余次,2017至今连续入选全球高被引科学家。获教育部自然科学一等奖和北京市自然科学二等奖(均为第一完成人)、中国化学会青年化学奖、中国化学会高分子科学邀请报告荣誉奖、中国科学院百人计划终期评估优秀、中国科学院优秀研究生指导教师等。担任Journal of Materials Chemistry A/C科学编辑/副主编,ACS Energy Letters, Materials Horizons 和Aggregate等10种期刊编委/顾问编委。

1995-2015年富勒烯一直占据着有机光伏领域电子受体材料的统治地位,因而这20年被称为“富勒烯时代”。然而,富勒烯在可见光区吸收弱,能量损失大,器件效率已触碰天花板。另外,富勒烯球形分子易聚集,形貌稳定性差,器件寿命受限。针对以上问题,占教授介绍了其团队发明的被誉为“里程碑”和“划时代”的“明星分子”ITIC,它开创了“稠环电子受体”这一高性能新颖受体体系,开启了领域的“后富勒烯时代”,突破了有机光伏的瓶颈,实现了器件效率的飞跃,为领域发展带来了前所未有的新机遇。

之后,占教授结合当前新能源发展趋势,生动形象的为师生介绍了稠环电子受体材料在有机/钙钛矿/量子点太阳能电池、光解水、场效应晶体管、光电探测器、发光二极管、双光子吸收、光热/光声/光动力治疗等领域的应用和未来发展方向。他勉励同学们要用长远性、科学性的眼光看待科研,时常进行自我革命,持之以恒,脚踏实地,终会柳暗花明、勉成国器。最后教授与现场师生进行了交流与探讨,得到了现场师生的热烈响应。

-

施璐编辑关于“在《自然-纳米技术》上发表文章:《自然》期刊内部观点”主题讲座

施璐编辑关于“在《自然-纳米技术》上发表文章:《自然》期刊内部观点”主题讲座2024年10月17日下午15:30,《自然-纳米技术》期刊编辑施璐博士应材料科学与光电技术学院黄辉教授邀请,到中国科学院大学雁栖湖校区作学术交流,讲座题目为“揭秘如何在《自然-纳米技术》上发表文章”

施璐博士于2023年4月加入施普林格∙自然集团《自然-纳米技术》,担任高级编辑。曾于上海交通大学和中国科学院上海硅酸盐研究所分别获得材料科学与工程学士和硕士学位,之后又获得比利时鲁汶天主教大学(Université Catholique de Louvain, Belgium)以及法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学(Université Grenoble Alpes, France)的材料科学和物理学联合博士学位,主要研究方向为二维材料生长和范德华异质的电磁传输。施璐博士致力于科研出版,此前在Wiley出版社担任《先进电子材料》主编和《先进材料》副主编,后加入施普林格∙自然集团。

在讲座中,施璐博士首先介绍了《自然》期刊的发展历程及其研究领域。《自然》是一本在国际科学中具有重要影响力和地位的期刊,其研究内容涵盖了生物学、化学、物理学、天文学、医学等几乎所有自然科学领域的重要研究成果。自然期刊不仅发表原创性的研究论文,还包括综述文章、新闻报道、评论和观点等,对于推动科学技术的发展和促进全球科学交流具有重要的作用。

随后,施璐博士讲述了《自然》期刊编辑的工作流程。作为最具影响力的期刊之一,《自然》期刊每天都会收到大量的投稿。编辑每天都需要审阅10篇以上的文章,经过审查文章的创新突破性以及参考审稿人的意见,最终将会有约8%的文章在期刊上发表。

此外,施璐博士介绍到,科研工作人员的研究课题和文章的陈述,应该向着先进的研究机制、先进观念和先进实际意义的“三角形”顶点靠近,这样不仅可以增大文章的赏光点,还可以极大提升研究课题的价值。而一篇好的研究类型文章,应该具有明确的研究背景、研究目的、研究亮点和未来启示。

最后,施璐博士对科研人员的文章内容的书写给予了一些建议。施璐博士讲到,编辑和审稿人对文章的第一印象很重要,所以在文章的标题和摘要部分需要突出研究的内容和主要的亮点,让读者有阅读的兴趣。并且应该注意避免开放式的标题,而主要说明研究的主要发现;同时对文章的陈述应该言之有物,不能空头评论。

通过本次的讲座,施璐博士向同学们很好地介绍了《自然》高选择性期刊正在寻找什么样的文章,编辑如何决定是否将论文送审,当读者的意见相互矛盾时他们会怎么做,以及向《自然》期刊撰写和提交论文的一些实用技巧。本次讲座不仅加深了同学们对《自然》期刊的了解,还为同学们以后的科研论文撰写和投稿方法奠定了良好的基础。

-

朱嘉研究员“有机材料的输运机制和热电性能调控”主题讲座

朱嘉研究员“有机材料的输运机制和热电性能调控”主题讲座2024年10月22日下午15:30,来自国家纳米科学中心的朱嘉研究员应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展“有机材料的输运机制和热电性能调控”主题讲座,讲座设在教一楼214举行。

朱嘉,国家纳米科学中心研究员,博士生导师,中国化学会有机固体专业委员会委员。2009年-2021年于北京师范大学化学学院任副教授,2021年入职国家纳米科学中心。主要从事有机固体/半导体材料体系的电子性质和电子过程的计算研究,以及分子器件的导电性能和热电转换性能的预测;构建了理论计算、实验验证与器件应用相结合的集成研究模式。近年来以通讯作者发表科研论文(SCI)80余篇,身份包括Nature Chemistry、Nature Communications、JACS、Angewandte Chemie和Advance Materials等业内顶级期刊。还曾主持和参与国家自然基金青年基金、面上项目、国家科技部973项目等重点项目。

本讲座首先介绍了有机固体领域研究的概念与主要模型,详细地为各位同学介绍了有机固体学科的研究对象与主要特点,并通过引用钱人元院士对有机固体学科的独到见解,生动形象地阐明了有机固体的深刻内涵与其存在的现实意义。有机固体学是当今能源、信息和柔性材料的基础研究领域之一,有机固体学科通过推动先进材料、绿色能源、电子器件和生物医学技术的发展,为现代科技的进步做出了重要贡献,因此,该学科将会成为未来新型功能材料开发的重要理论与实验依据。

然后讲座通过第一性原理计算结果及实验验证,应用Boltzmann输运理论和形变势理论,针对非杂条件下的多种分子结构调控及其聚集态情况,分析了Donor-Acceptor型电荷转移复合结构的电输运机制和Seebeck值变化,进而预测其热电转换效率变化规律。深入揭示了热电转换过程中关键参数间的相互制约关系,进一步对突破热电参数的制约提出了相应的理论认识。

最后,讲座对热电转换机理进行了详细的介绍,并对未来的热电转换技术进行了展望,激起了各位老师和同学的强烈兴趣,进行了热烈的讨论活动。

-

樊巍主编“《自然》系列期刊介绍及高影响力论文的发表之路”主题讲座

樊巍主编“《自然》系列期刊介绍及高影响力论文的发表之路”主题讲座2024年9月24日下午,《自然材料》期刊主编樊巍博士应黄辉教授邀请来到中国科学院大学开展“《自然》系列期刊介绍及高影响力论文的发表之路”主题讲座,讲座设在教一楼214举行。

本讲座首先介绍了自然系列杂志概况。Nature系列期刊历史悠久,是世界上最早的国际性科技期刊之一,其创刊初衷是将科学知识以科普的形式公之于众。Nature系列期刊涵盖了材料科学、生命科学、物理科学、化学科学等多个领域,经常发表具有重大科学意义的研究成果,在全球科学界具有极高的影响力和地位。

然后讲座以《自然材料》期刊为例介绍论文评审环节的具体流程。在投稿时,文章的题目需要简洁易懂,吸引眼球;在编辑评审阶段,编辑十分看重文章的创新点、研究工作的重要性和潜在的影响力;回复审稿人时需要认真地逐条回复,尽量用新的实验数据支持文章的观点。接着,讲座结合已发表论文强调了结构性写作的重要性。一篇高影响力的文章往往能把故事性讲好,并且逻辑清晰,其内容会从大的背景入手,再逐渐讲述到具体的研究领域和实验结果,最后指出该研究成果对相关领域的重要贡献。

讲座的最后樊巍主编和大家共同探讨了如何正确地选择审稿人、作者的数量是否会影响文章的接收、编委是否会使用AI工具审阅文章等问题,讲座引起了老师和同学的热烈讨论。

樊巍博士在《自然材料》期刊担任高级编辑,负责审理半导体器件,光电子材料,柔性电子,类脑计算等偏向应用前沿主题的稿件。此前,他在自然系列期刊的《自然通讯》担任多年编辑,负责审理拓扑物态,超导材料等凝聚态物理领域的稿件。他也曾在《科学》杂志的出版部门短暂任职负责外联与战略伙伴发展。他在中国科学院获得凝聚态物理学博士学位。博士毕业后,他在日本国立理化学研究所从事博士后研究。他的研究兴趣包括低维半导体器件,分子电子器件,多铁性氧化物以及强关联材料的电磁学性质等。